Articles connexes

Petite histoire de la propulsion motorisée des bateaux – La liburne zoolique

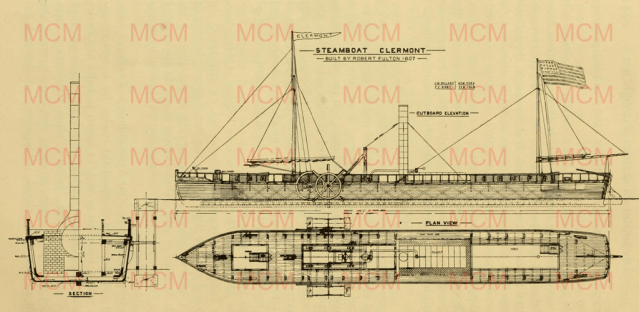

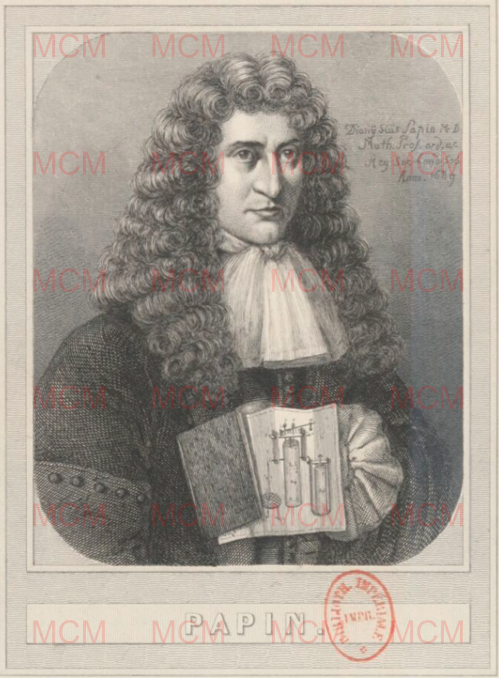

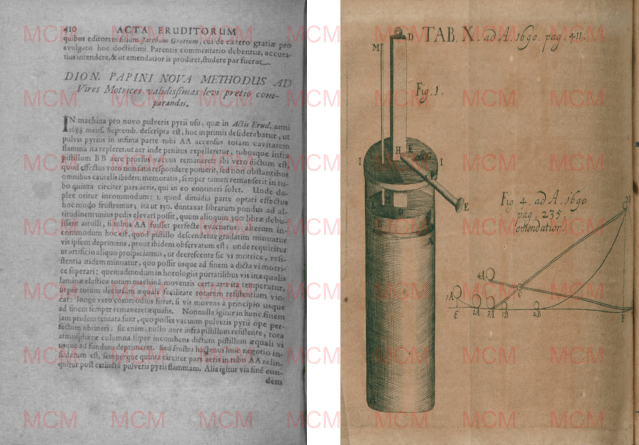

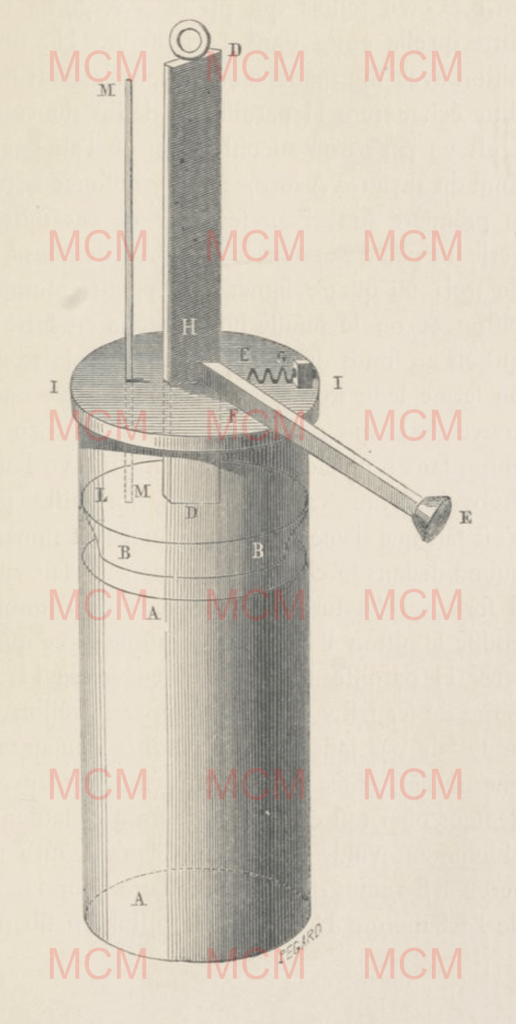

Petite histoire de la propulsion motorisée des bateaux – Denis Papin et son ensemble cylindre/piston à vapeur – Le premier bateau à vapeur

Petite histoire de la propulsion motorisée des bateaux – Les sociétés Andriel Perrin et cie – Andriel Pajol et cie – Pajol et cie – Les protagonistes – Pierre Andriel (1782-1869)

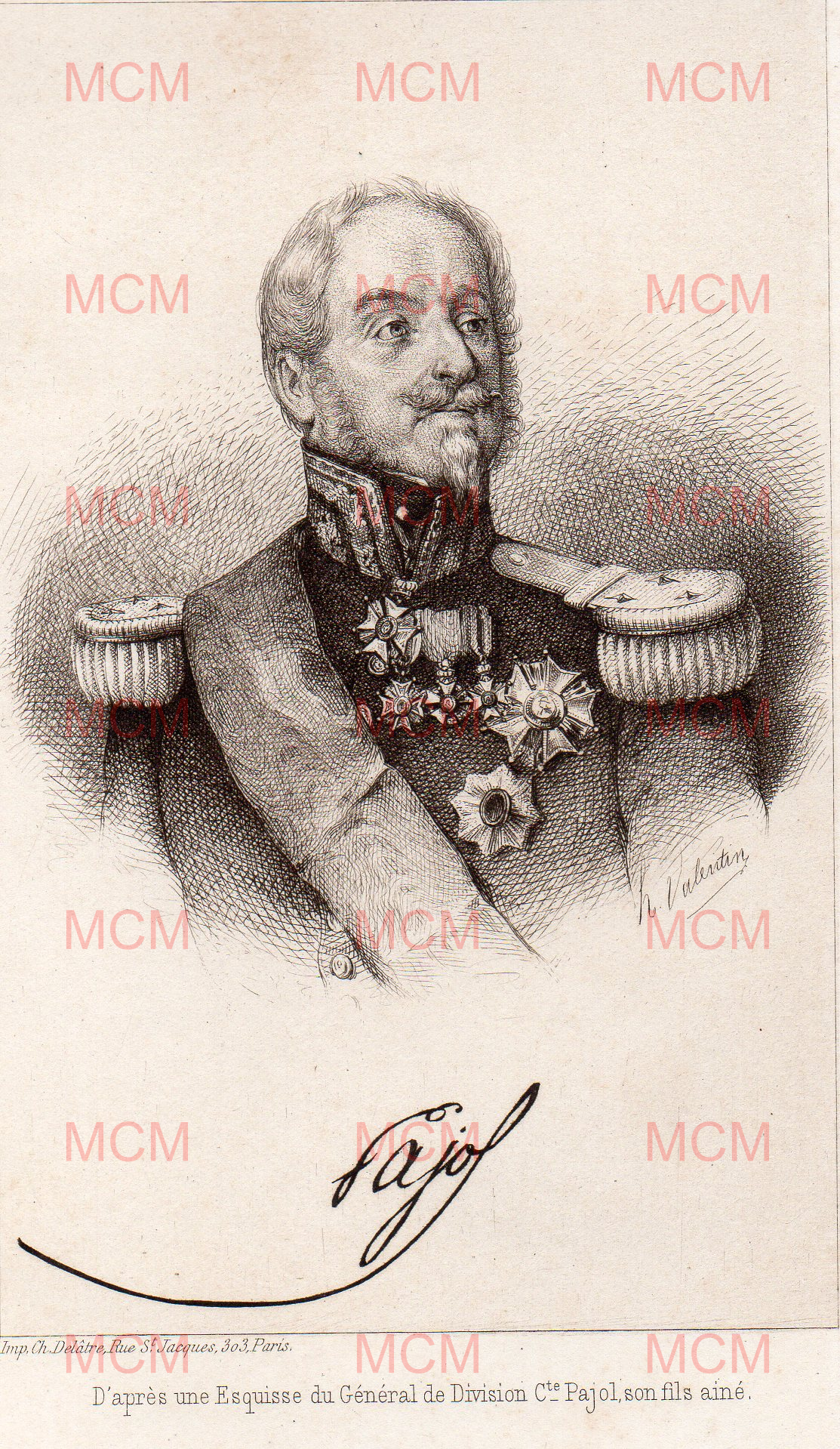

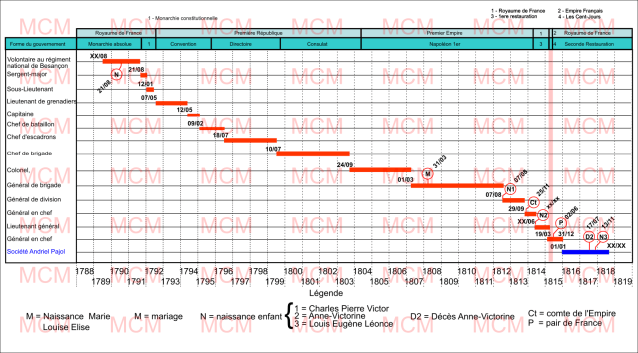

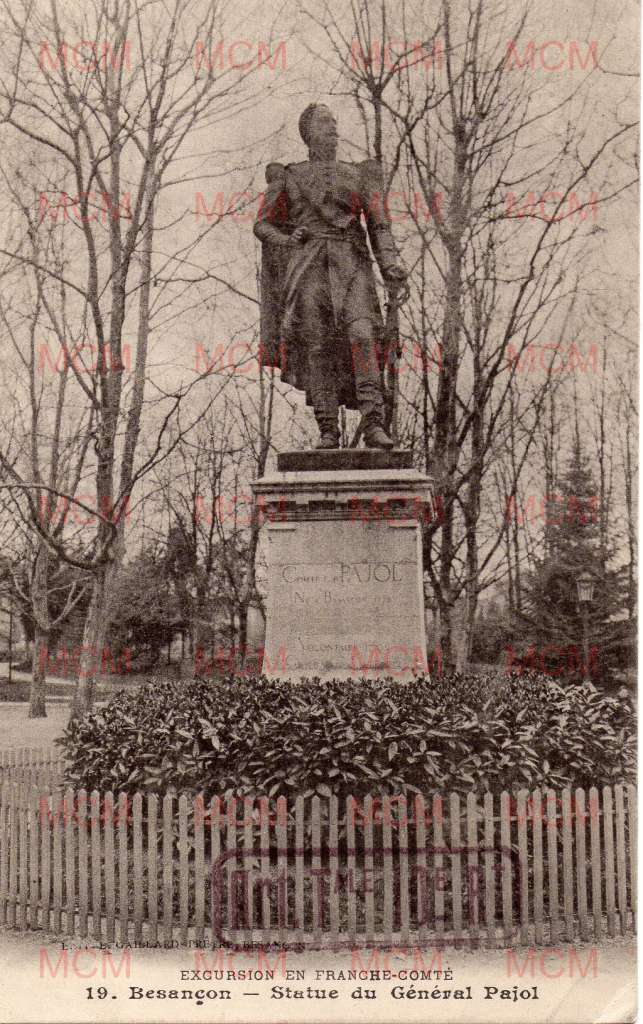

Petite histoire de la propulsion motorisée des bateaux – Service commercial de navires à vapeur – Les sociétés Andriel Perrin et compagnie et Andriel Pajol et compagnie – Les protagonistes : le général Pierre Pajol

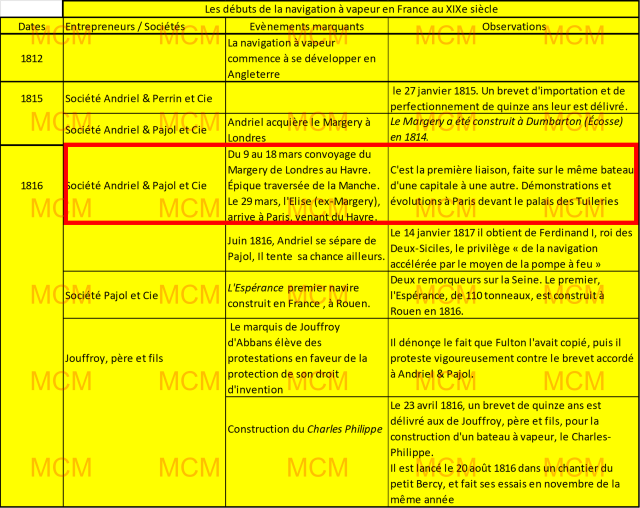

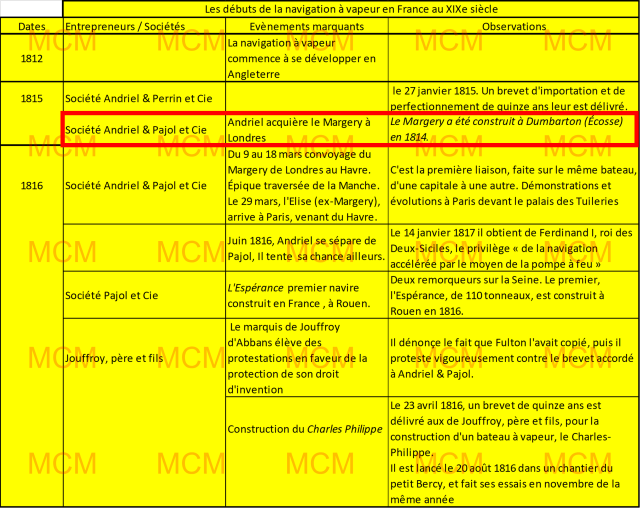

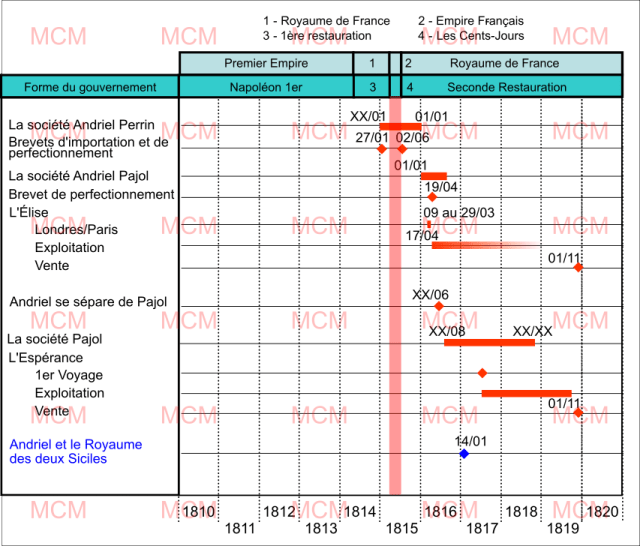

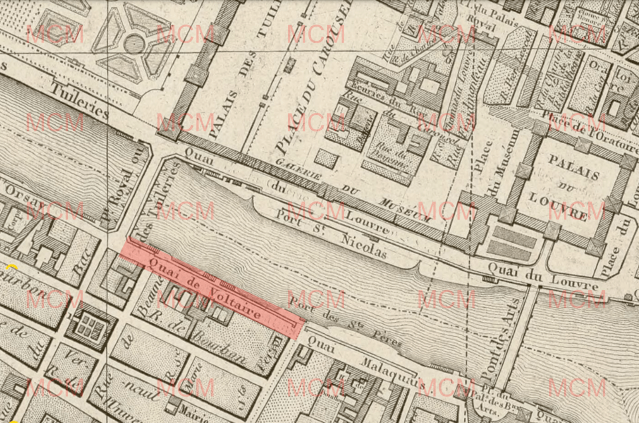

Petite histoire de la propulsion motorisée des bateaux – Service commercial de navires à vapeur – Les sociétés Andriel & Perrin et Cie, Andriel & Pajol et Cie et Pajol et Cie

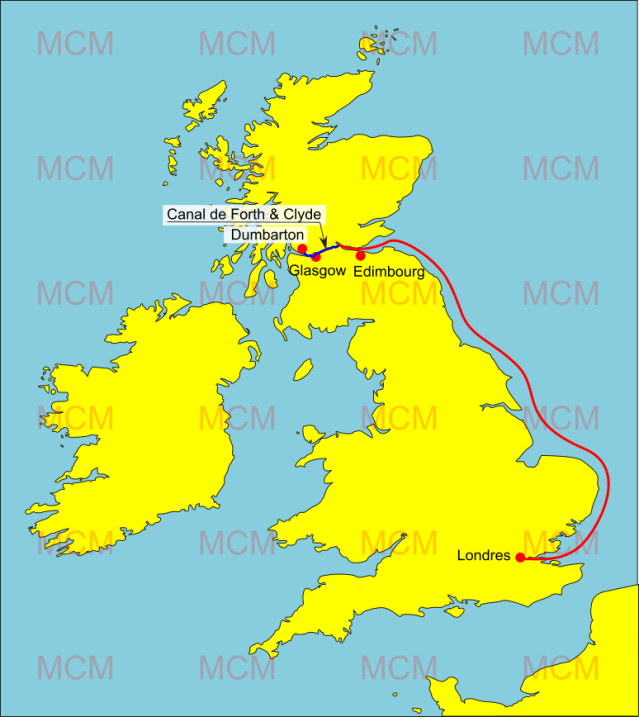

Petite histoire de la propulsion motorisée des bateaux – La société Pierre Andriel Pajol et Cie – Le Margery (l’Élise)

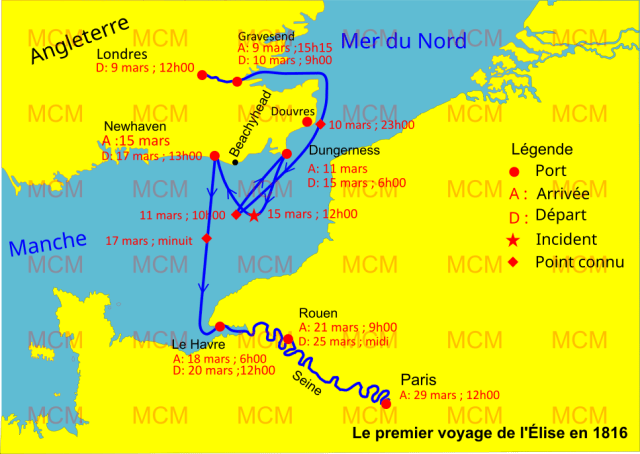

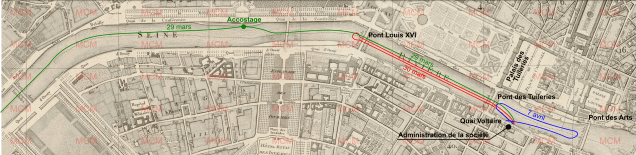

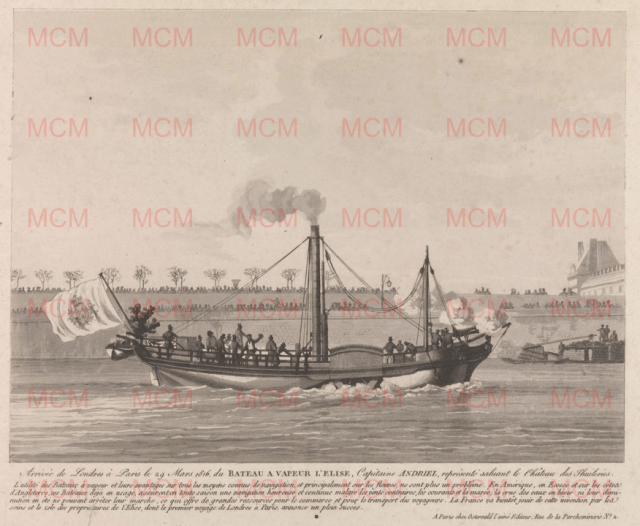

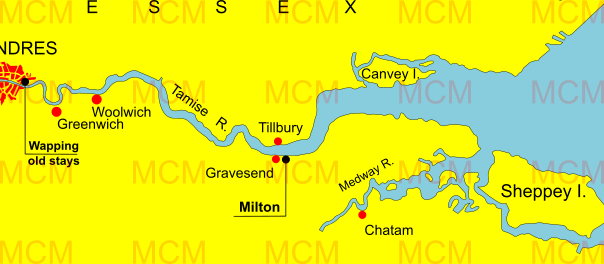

Petite histoire de la propulsion motorisée des bateaux – La société Pierre Andriel Pajol et Cie – Le Margery (l’Élise) – La traversée de la Manche – Le Havre – Paris

Petite histoire de la propulsion motorisée des bateaux

Navigation à vapeur dans le Royaume des deux Siciles

Società Napoletana Pietro Andriel

Le Ferdinando Primo

Pierre Andriel fut tour à tour : négociant, armateur et même corsaire en Allemagne, homme d’affaires en France. Il avait voulu introduire en France un nouveau système de navigation accéléré en employant les bateaux à vapeur et, pour ce faire, il s’associa, en janvier 1816, avec le lieutenant-général Pajol et créèrent, ensemble, la société Andriel Pajol et compagnie. Au début, les résultats de l’entreprise furent très satisfaisants.

En juin 1816, Andriel se dissociait de Pajol et laissa les rênes de l’affaire à Pajol. Il tenta sa chance ailleurs et réussit à intéresser à la navigation à vapeur Ferdinand 1er, roi des Deux-Siciles, qui lui donna le 14 janvier 1817, la concession du monopole de la navigation à vapeur dans le royaume.

C’est ce nouvel épisode des aventures de Pierre Andriel en Italie que nous allons découvrir ensemble.

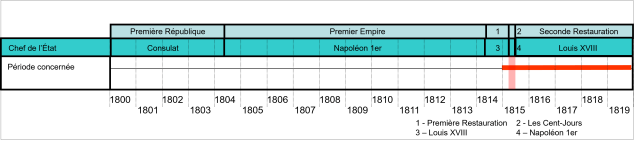

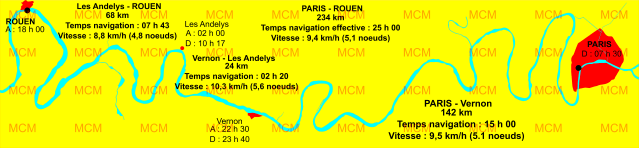

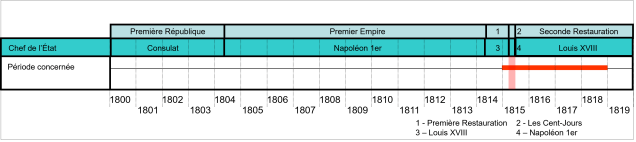

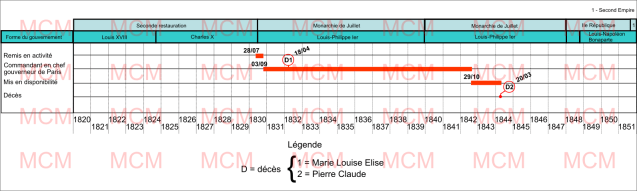

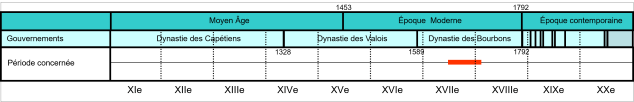

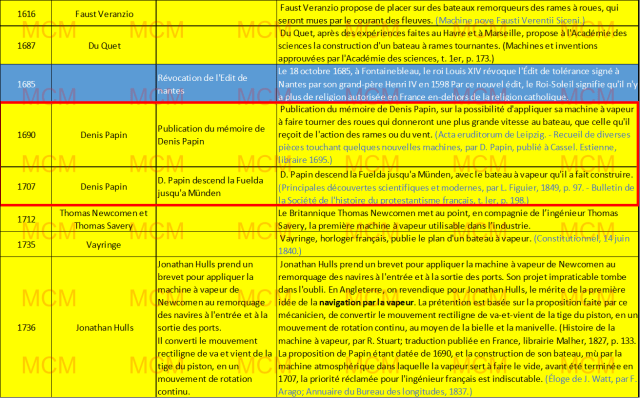

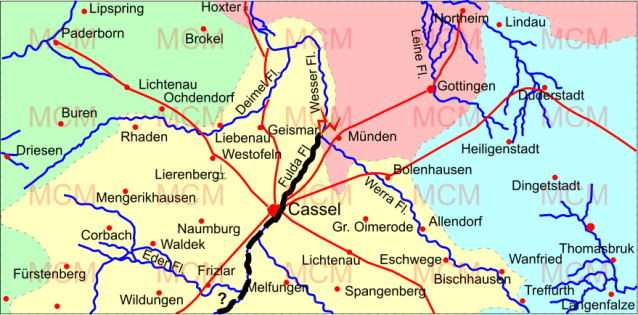

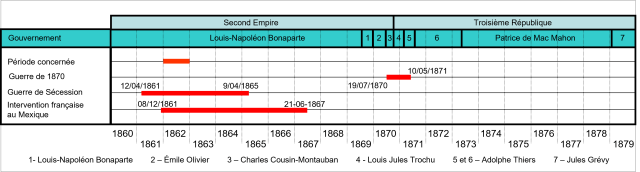

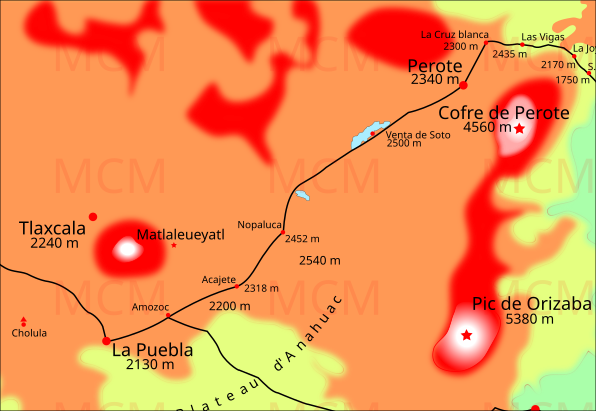

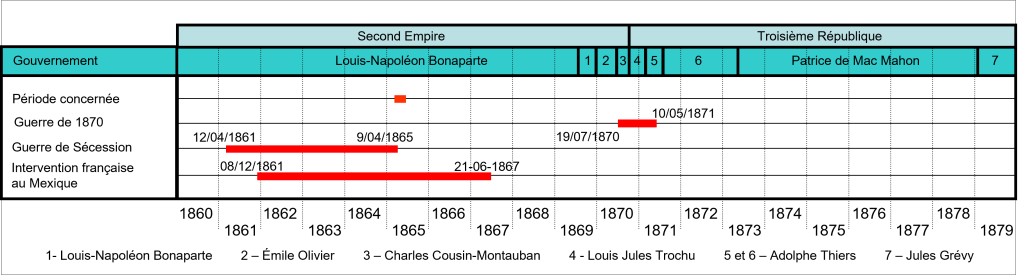

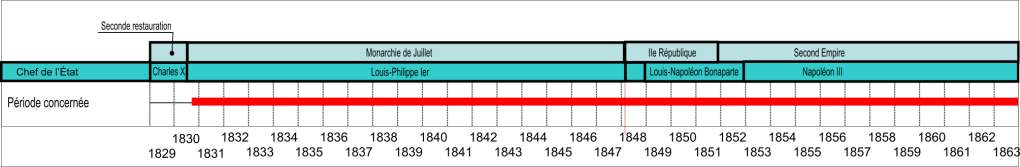

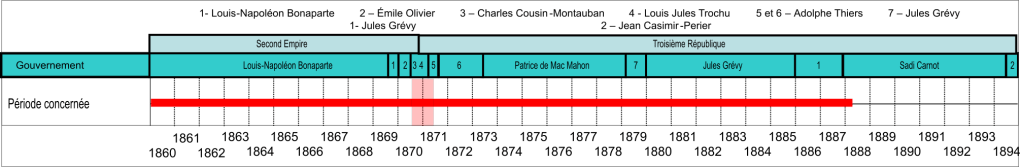

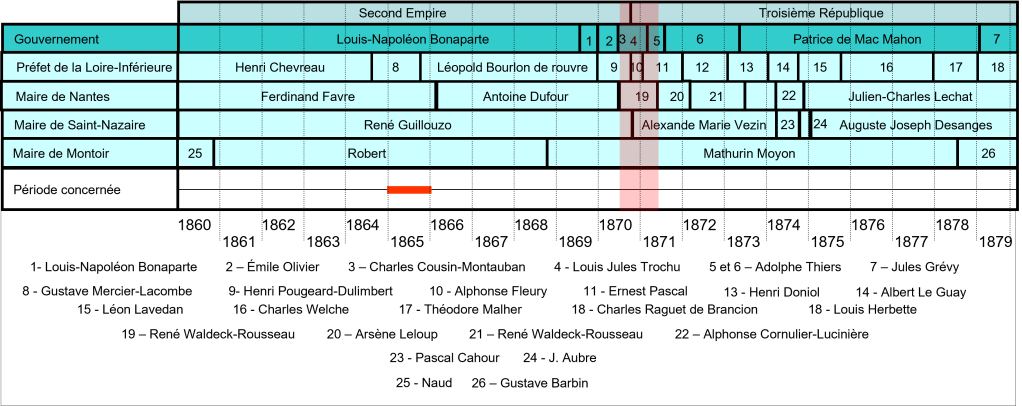

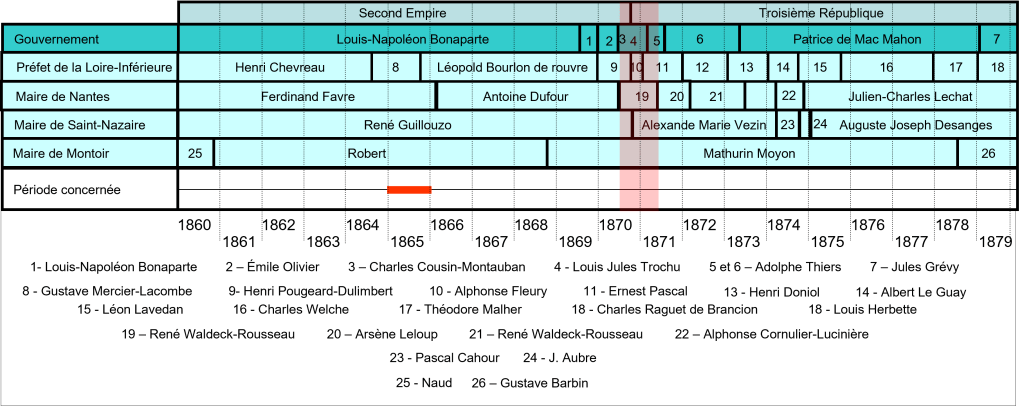

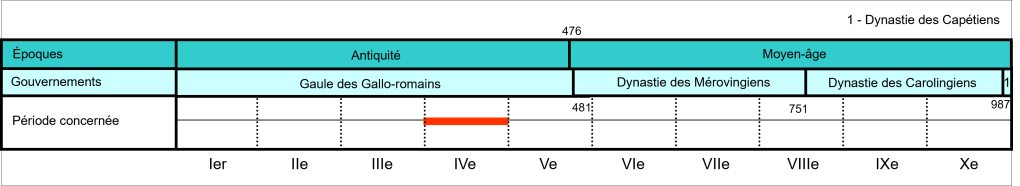

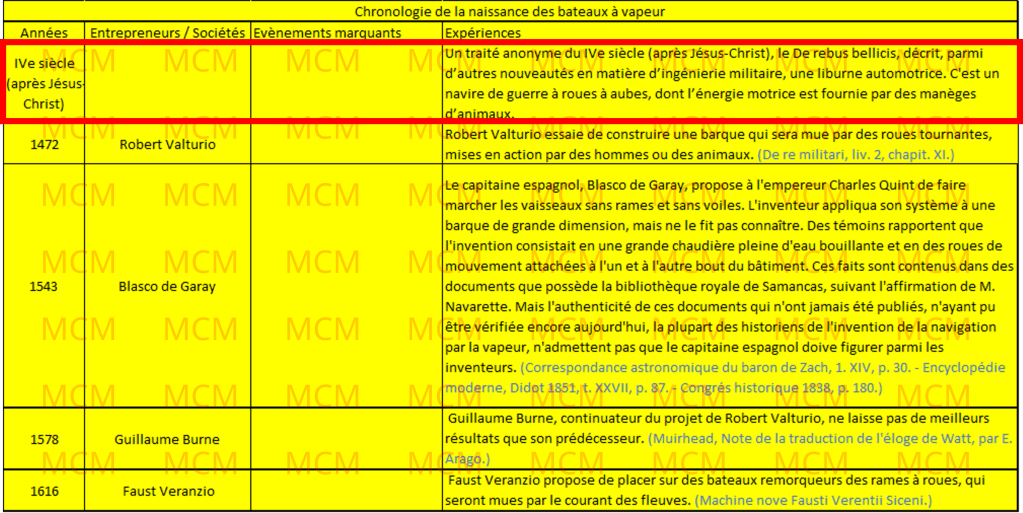

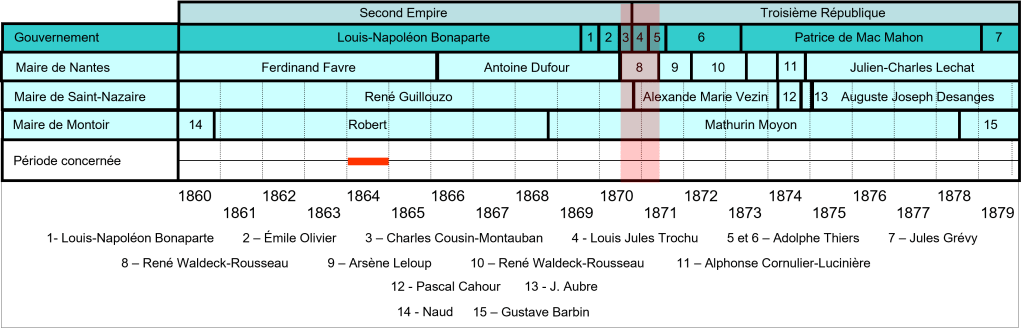

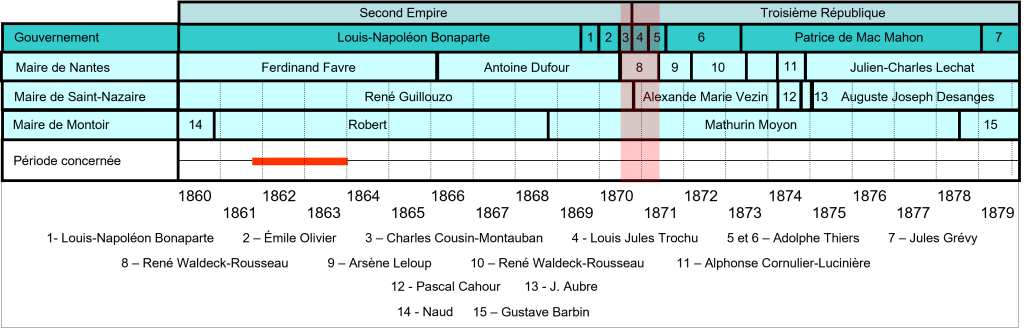

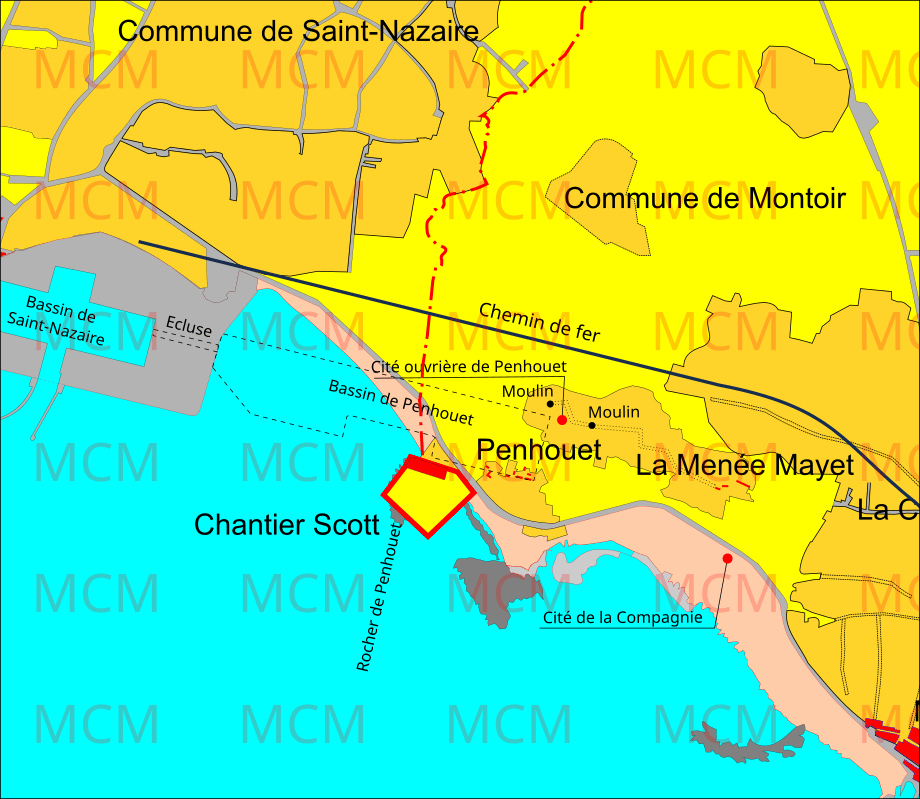

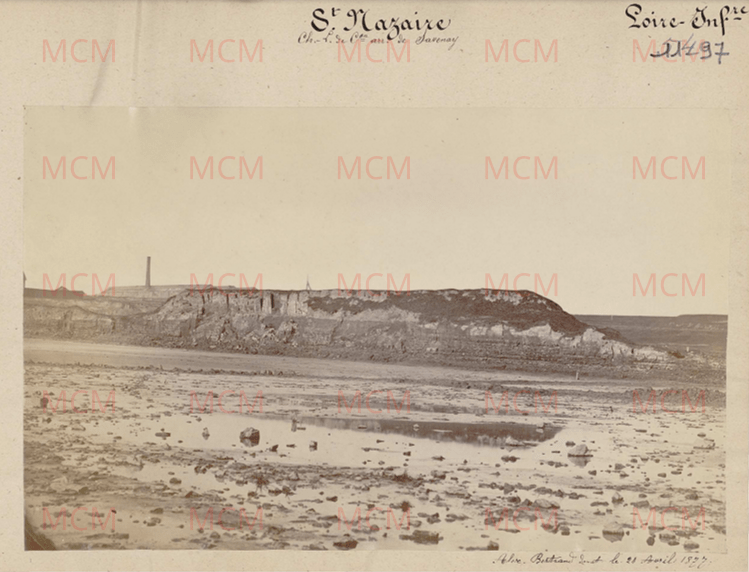

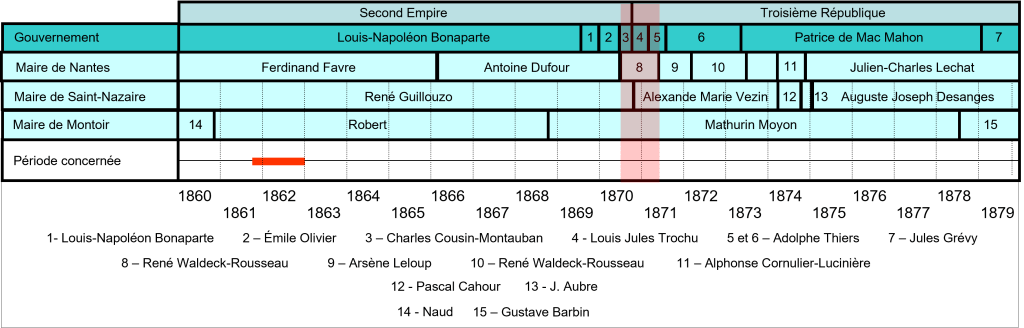

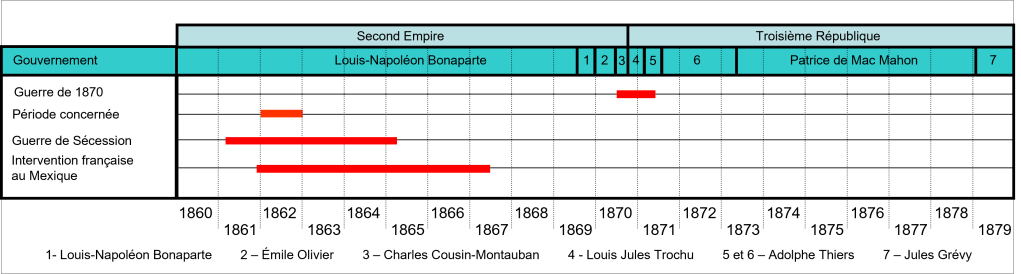

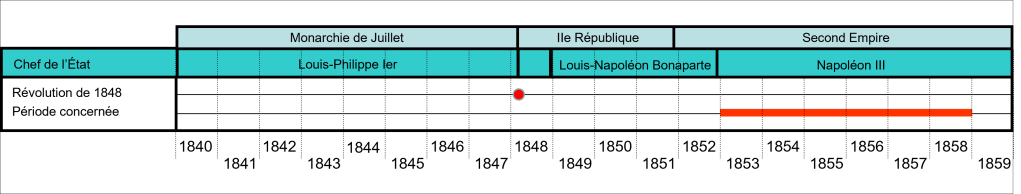

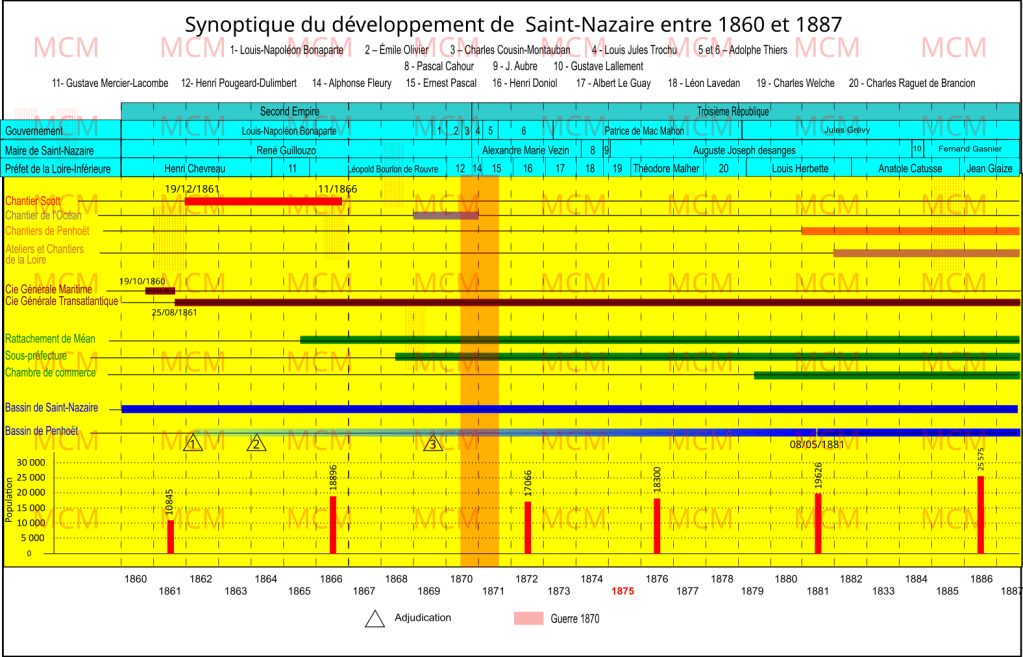

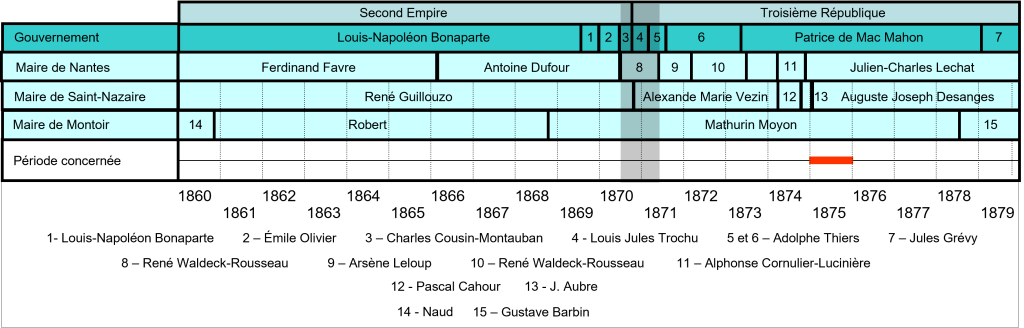

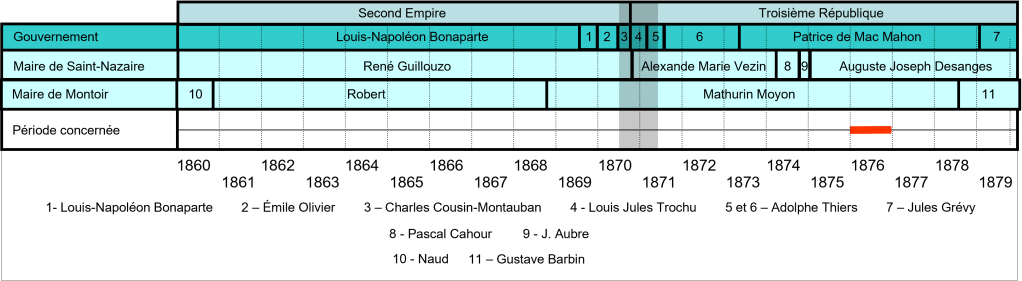

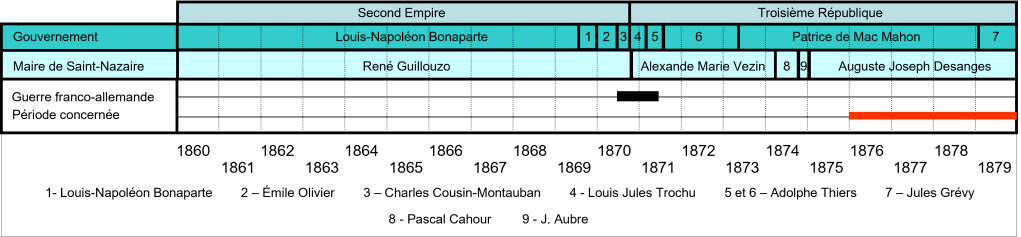

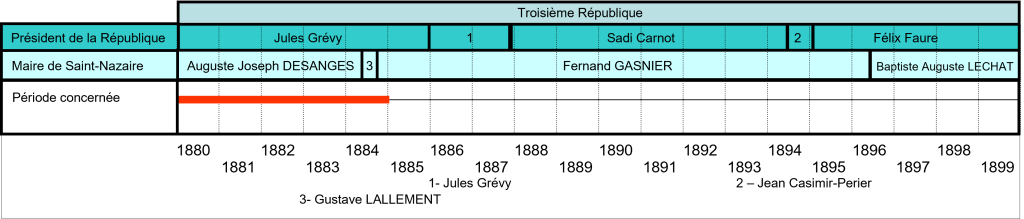

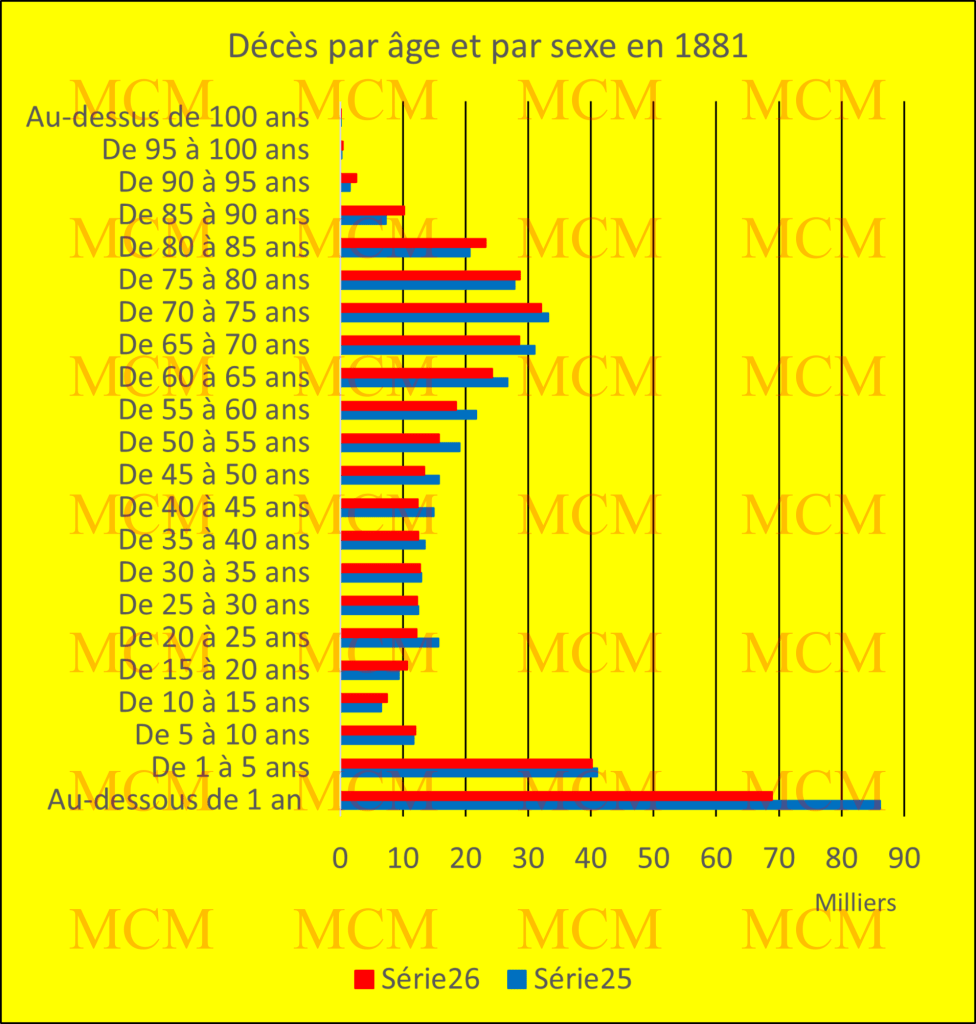

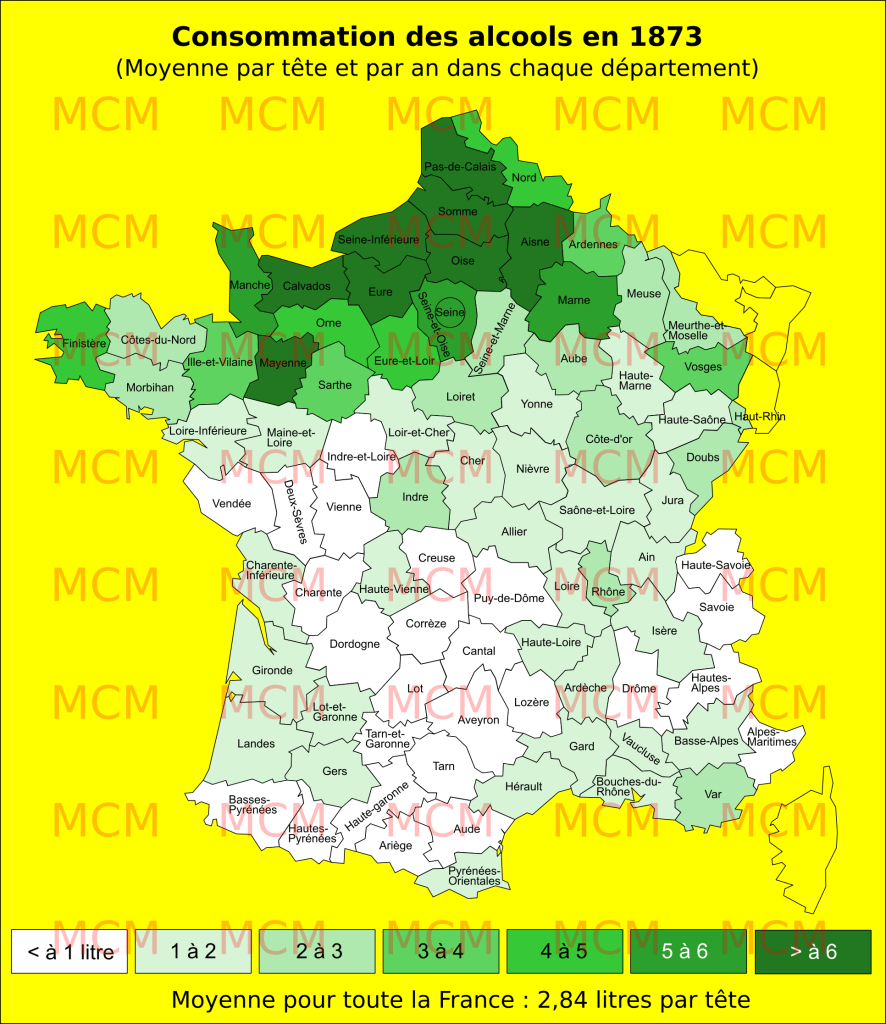

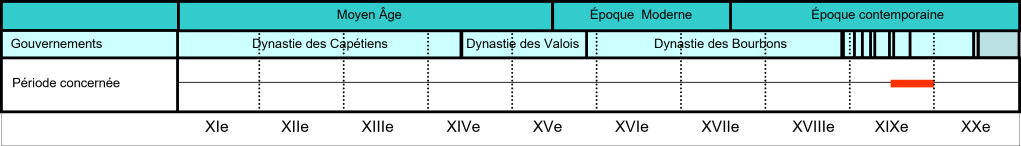

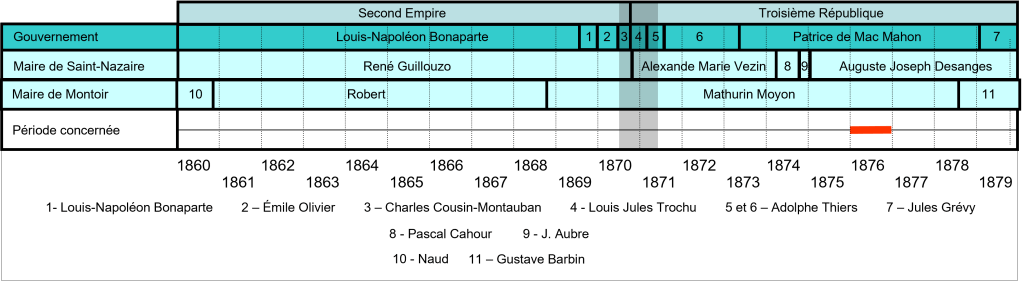

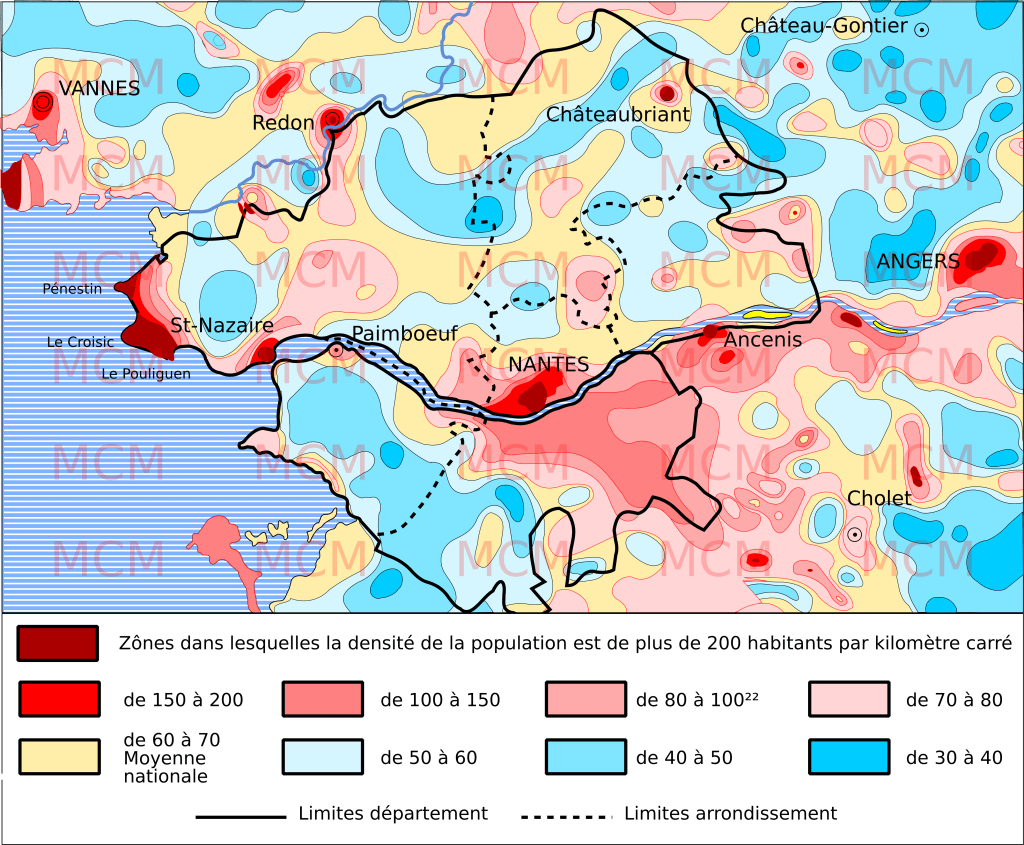

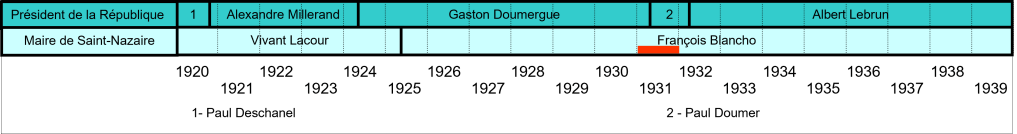

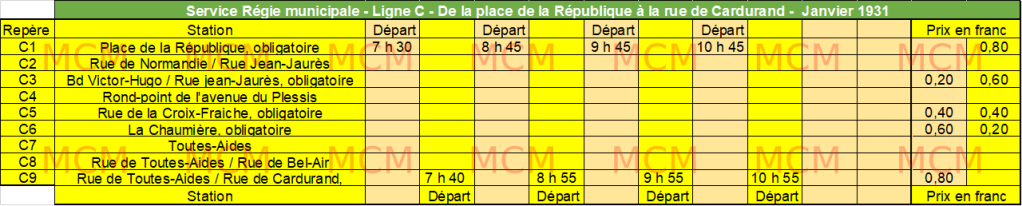

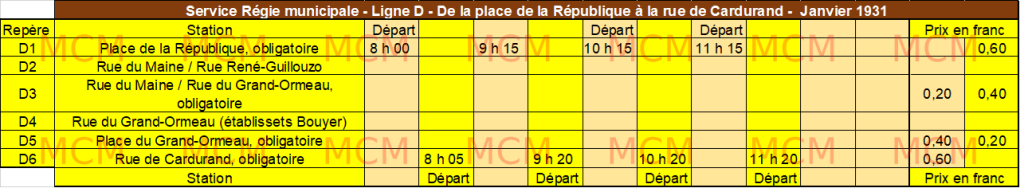

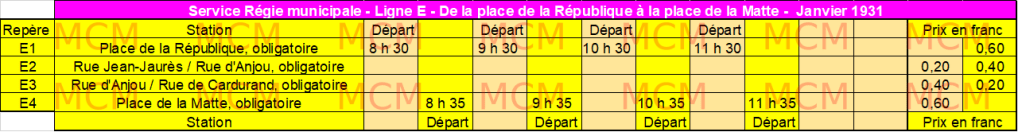

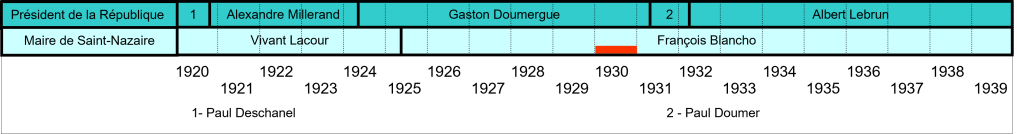

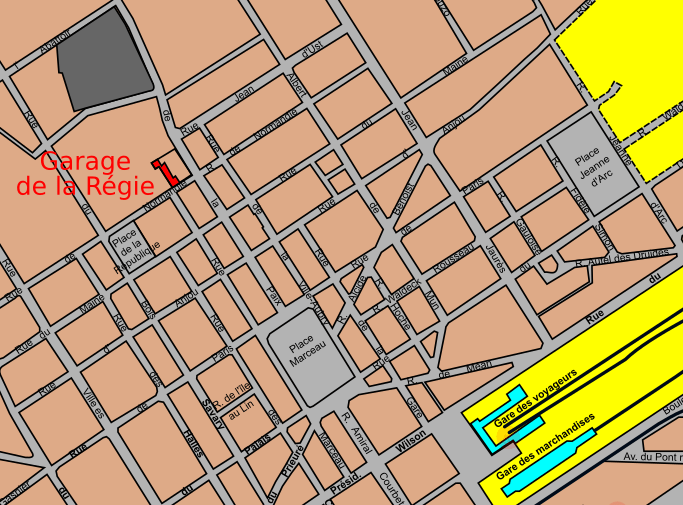

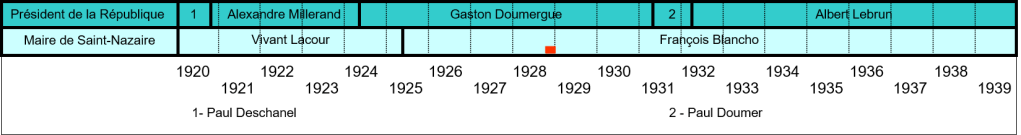

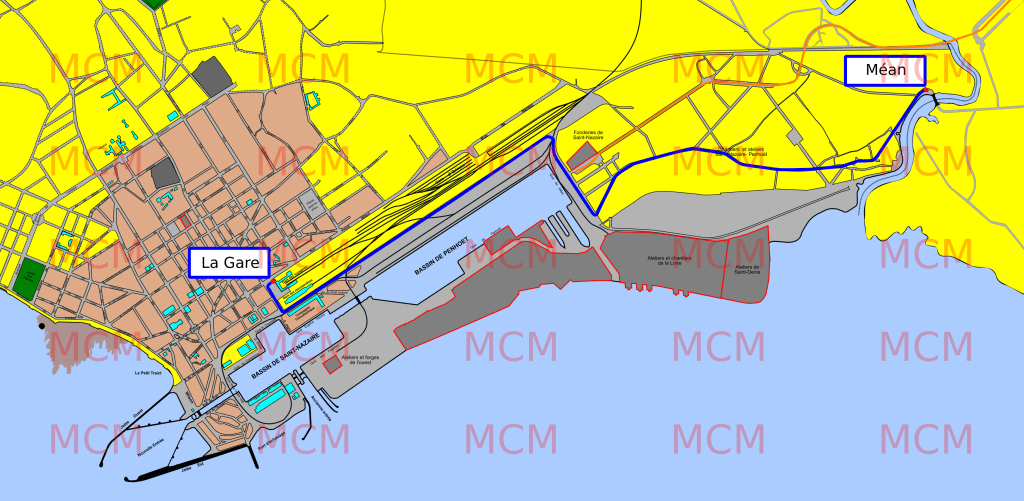

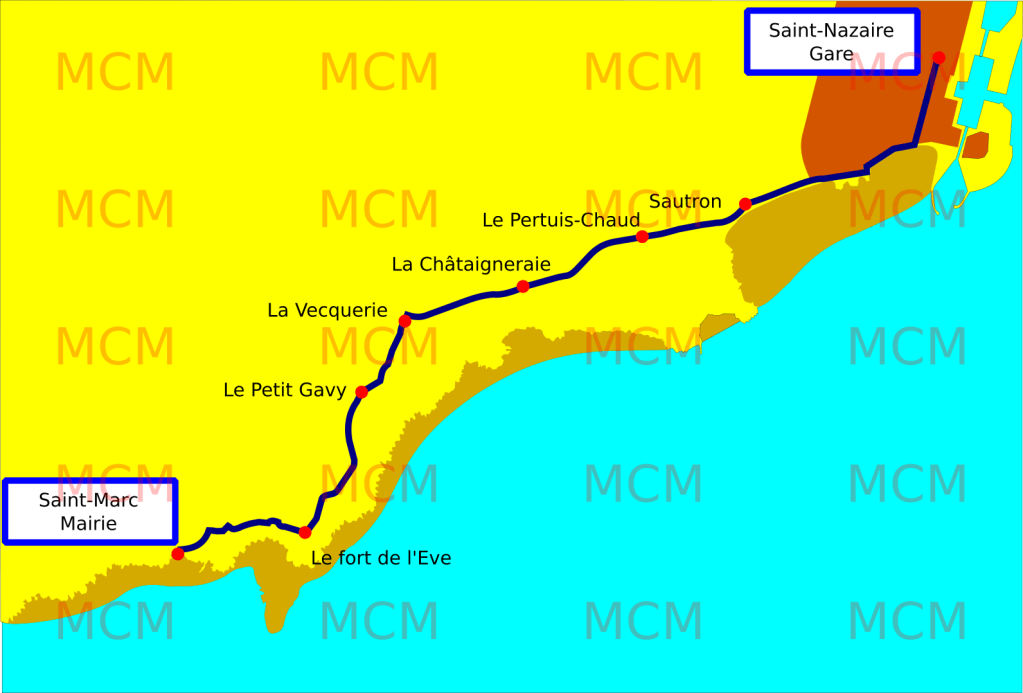

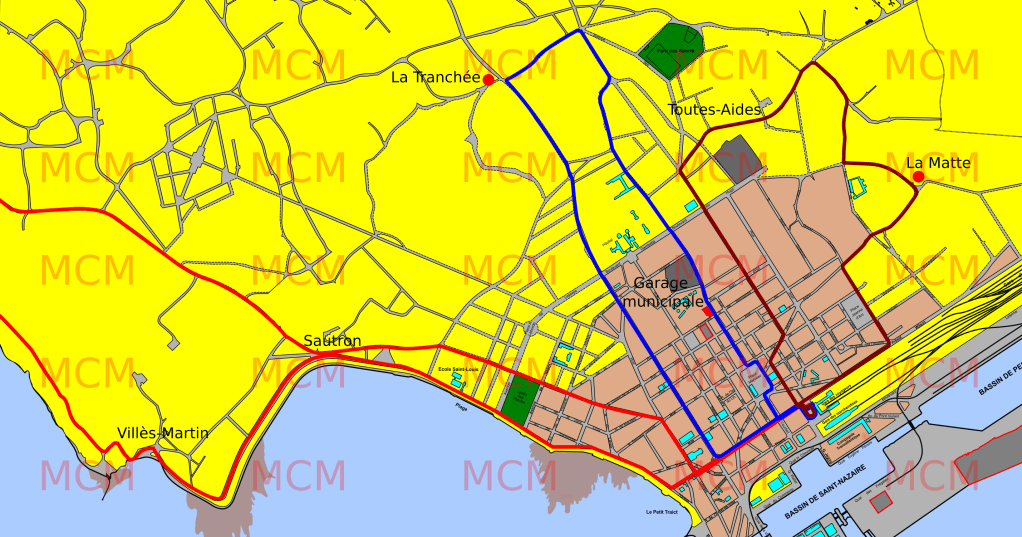

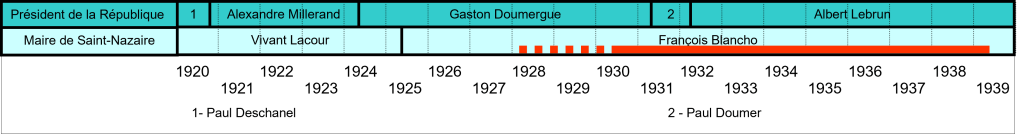

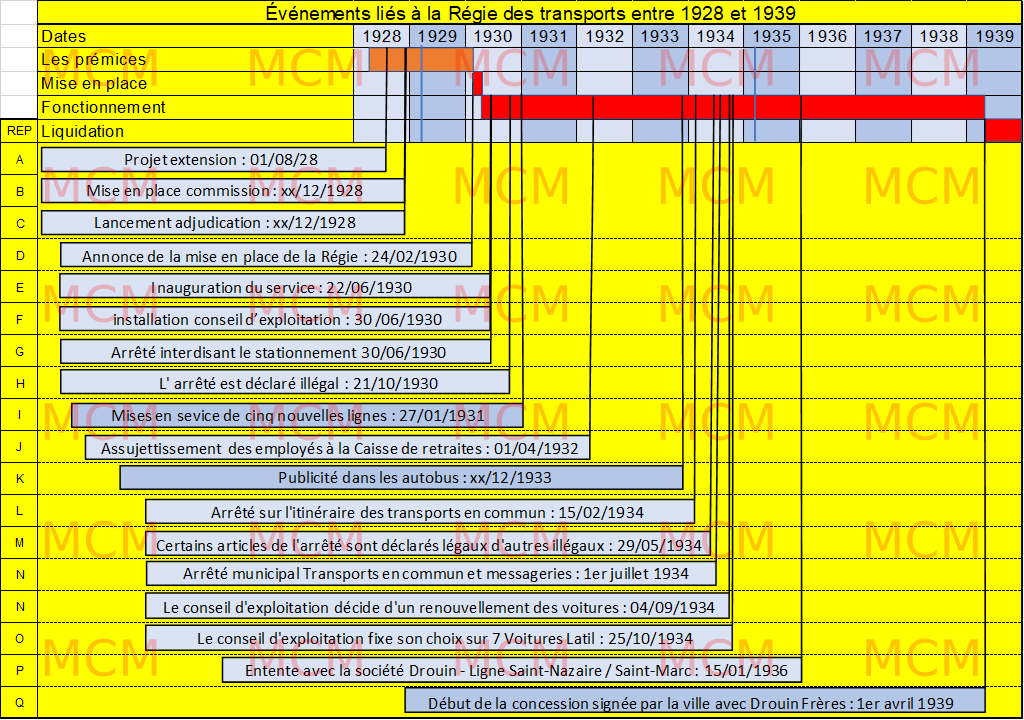

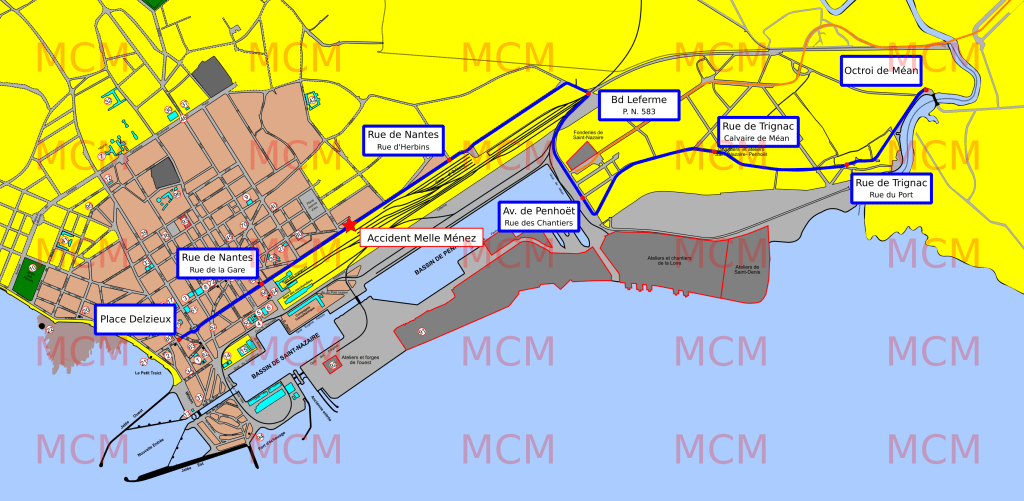

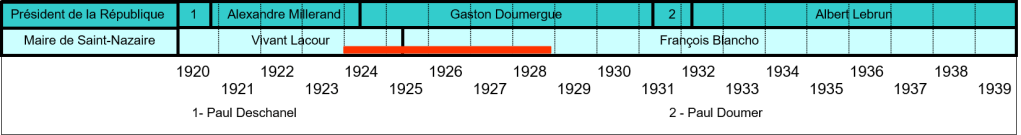

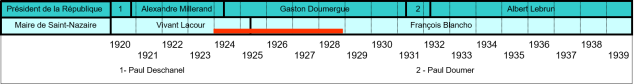

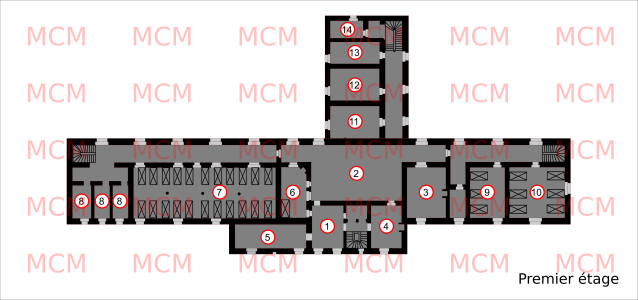

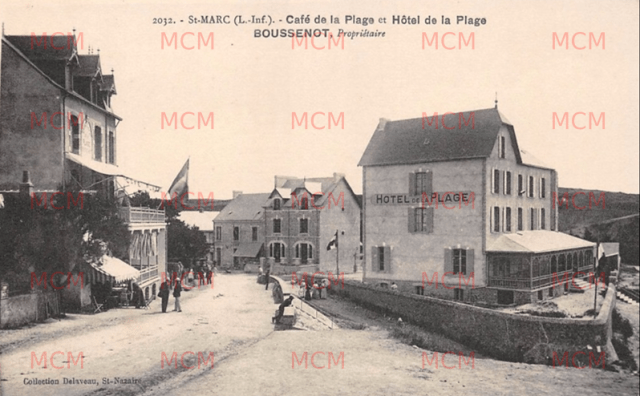

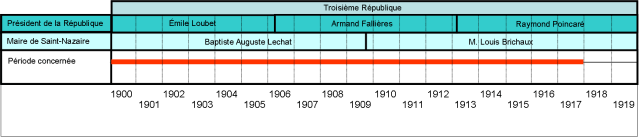

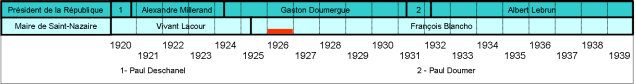

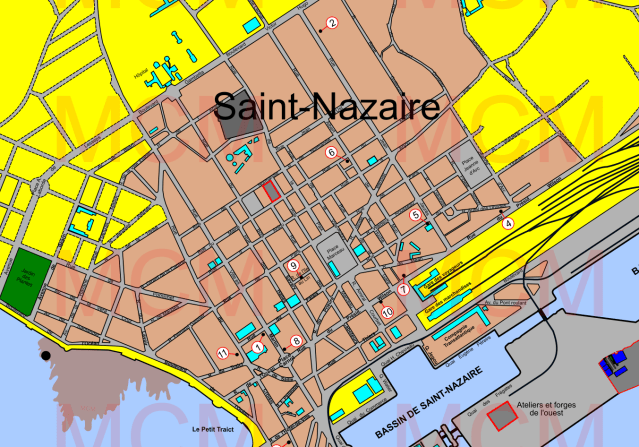

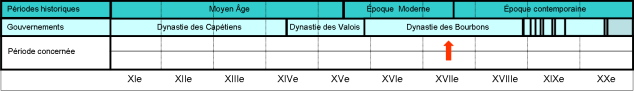

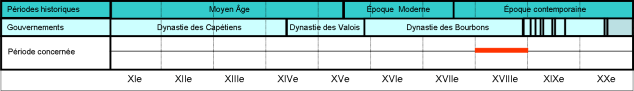

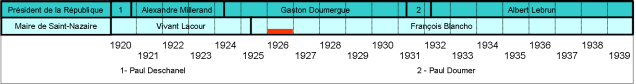

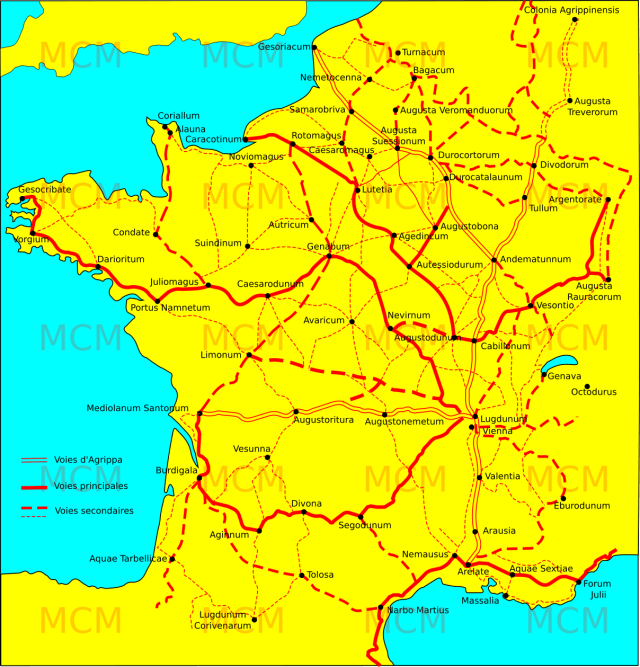

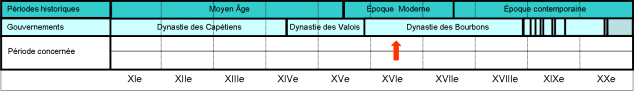

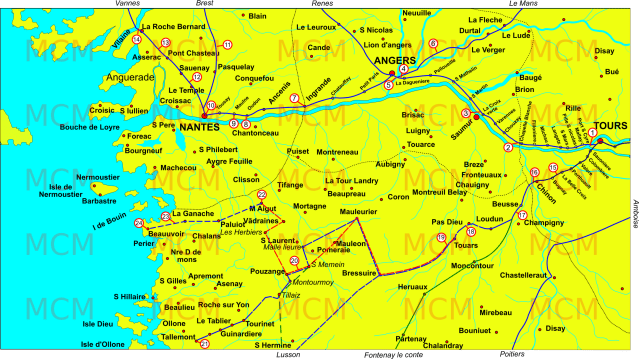

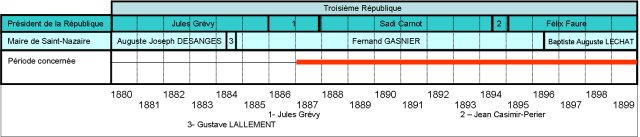

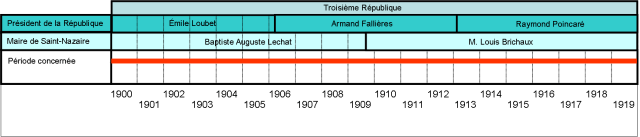

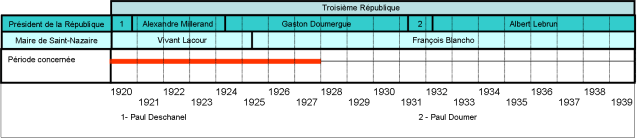

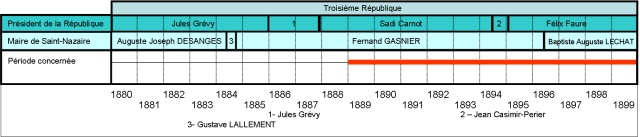

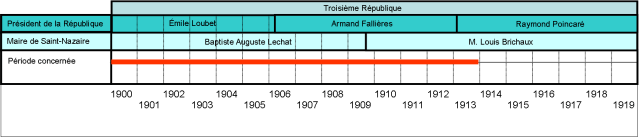

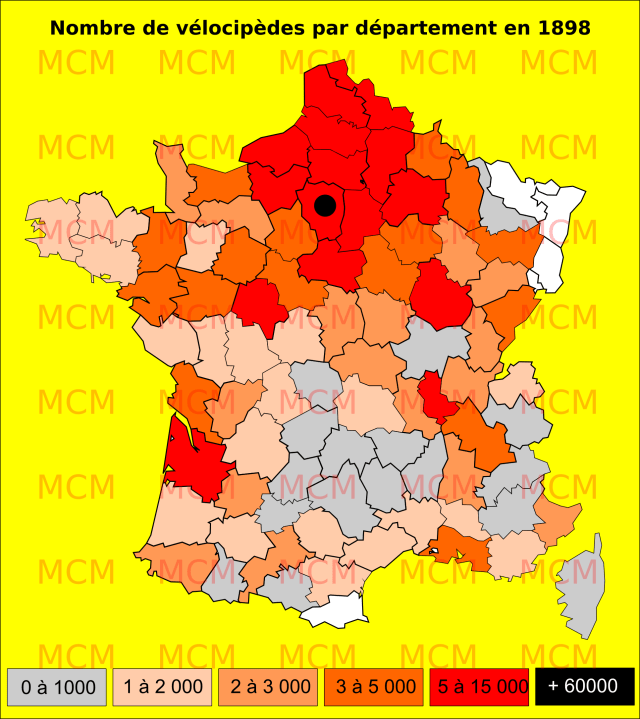

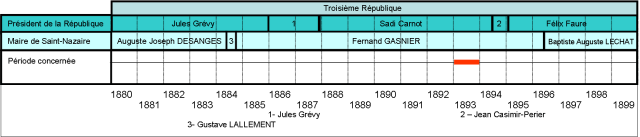

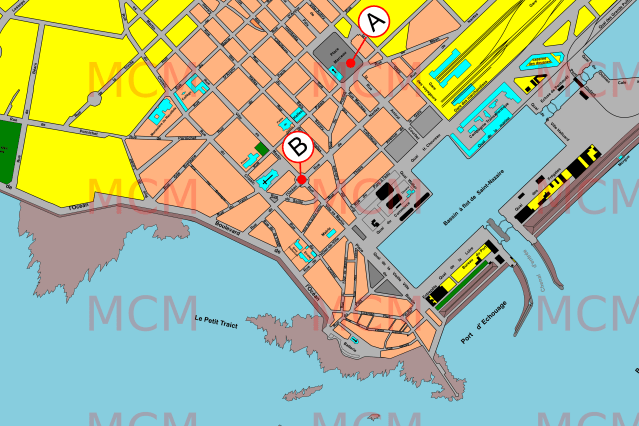

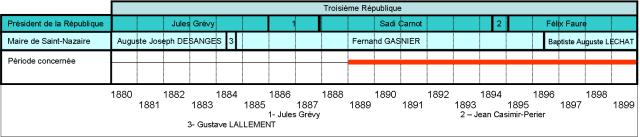

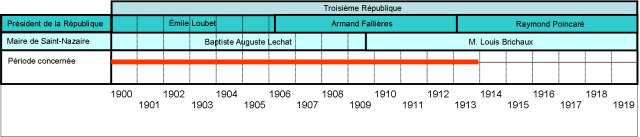

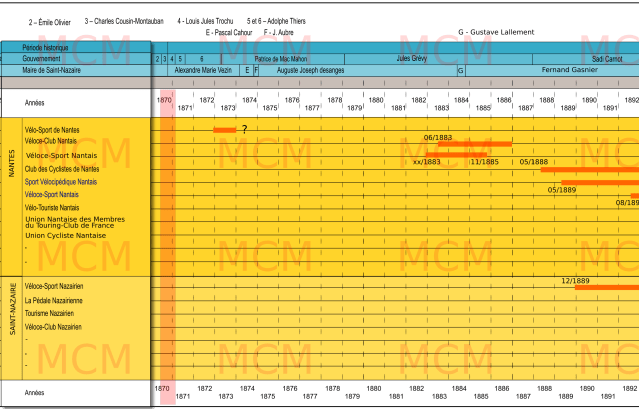

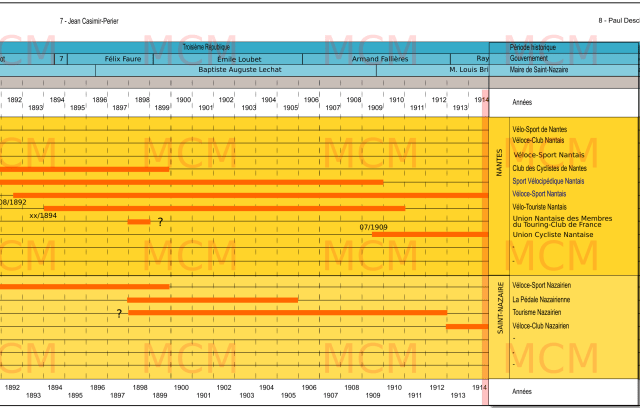

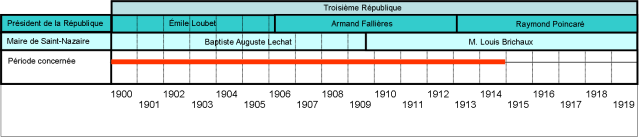

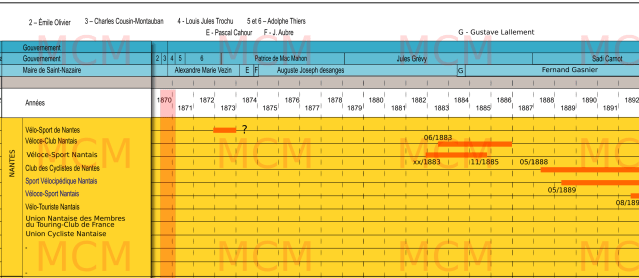

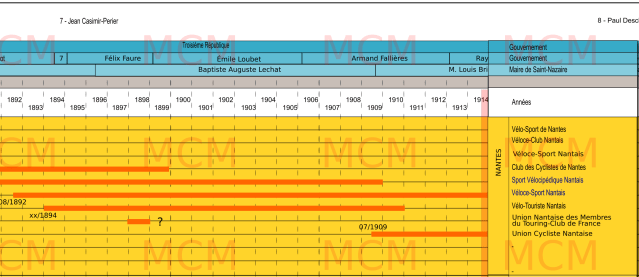

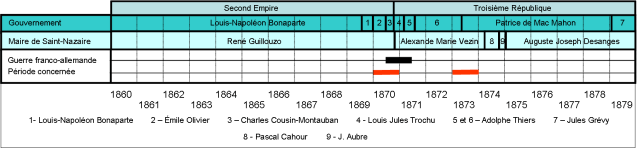

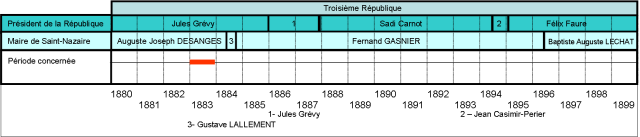

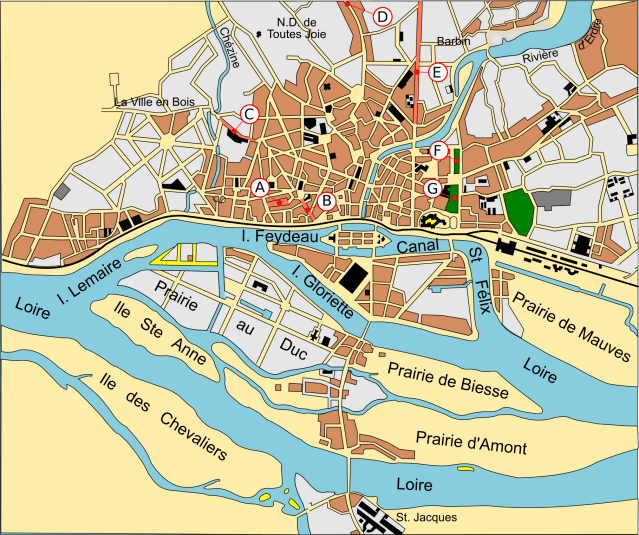

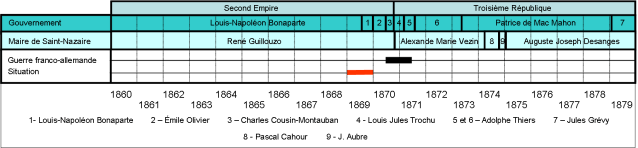

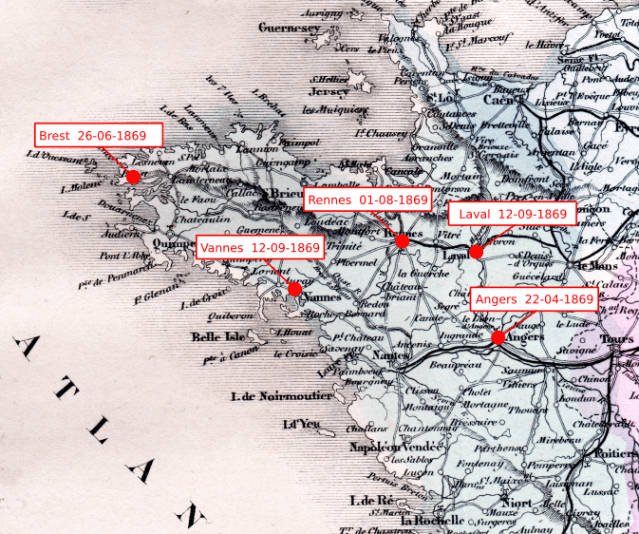

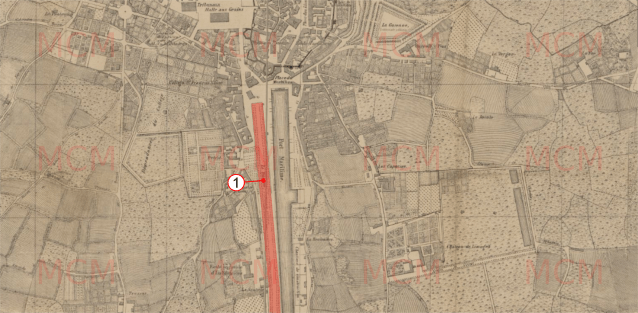

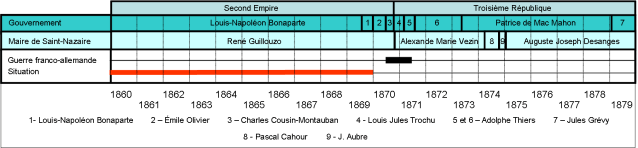

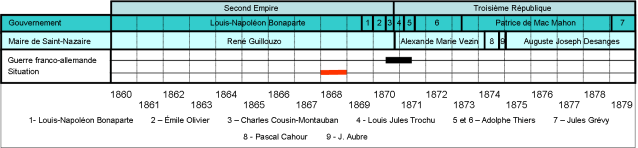

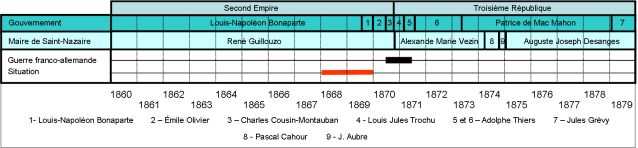

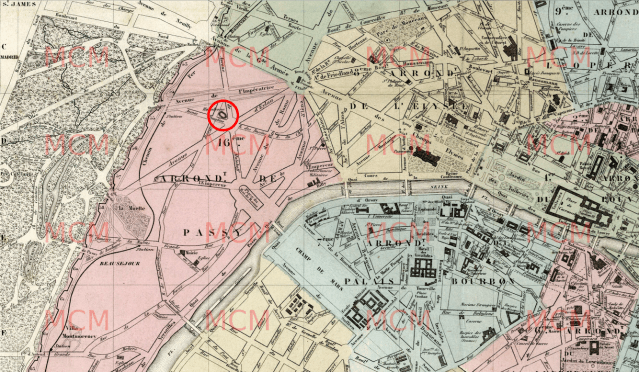

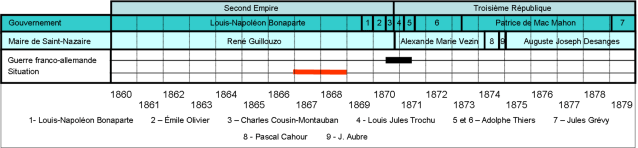

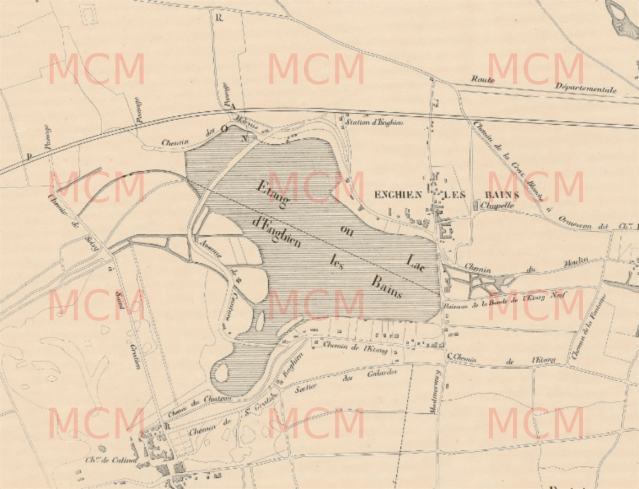

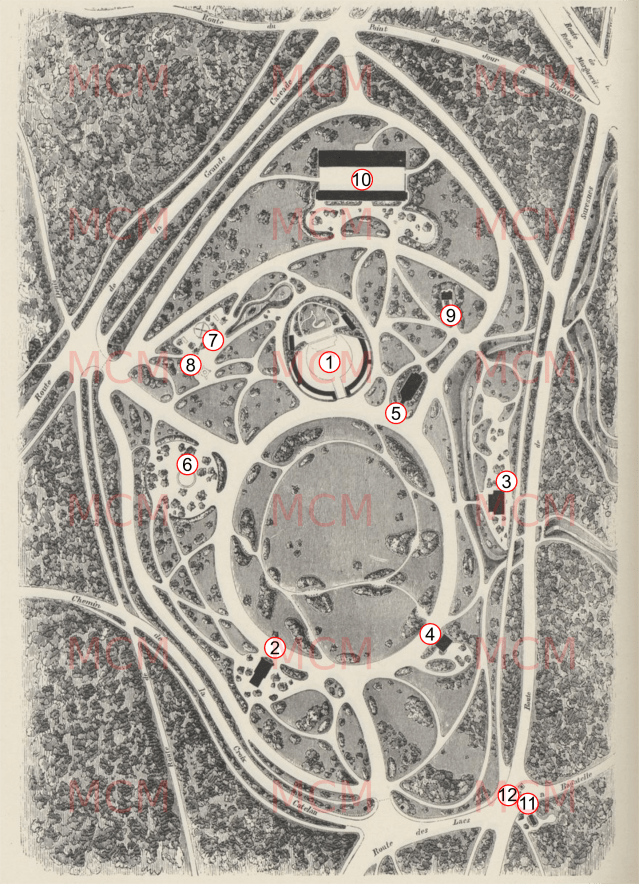

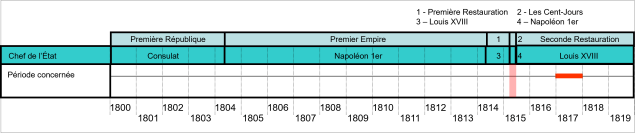

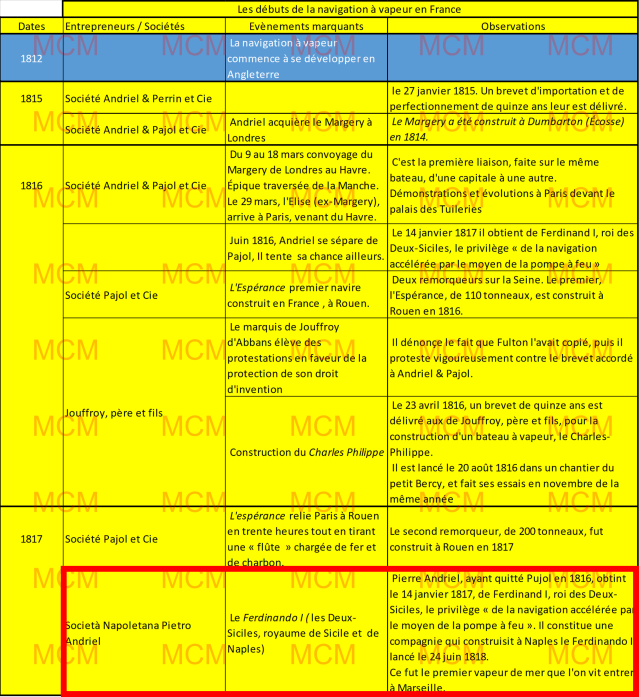

Positionnement de nos propos sur la chronologie du développement en France des bateaux à vapeur

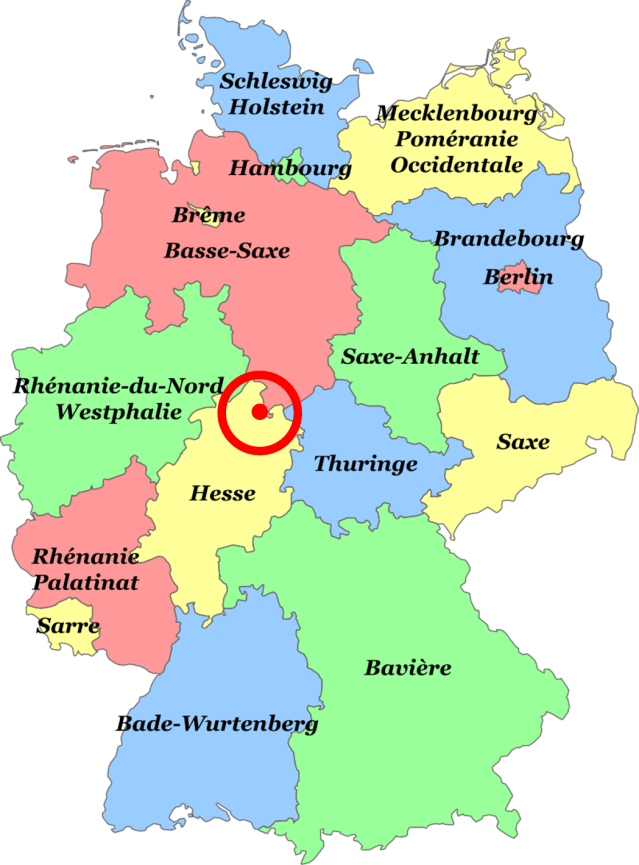

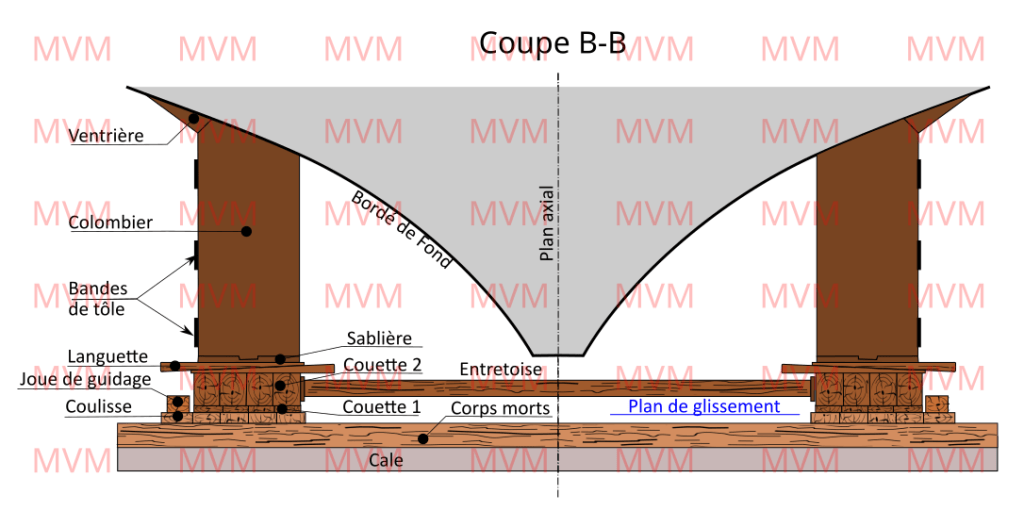

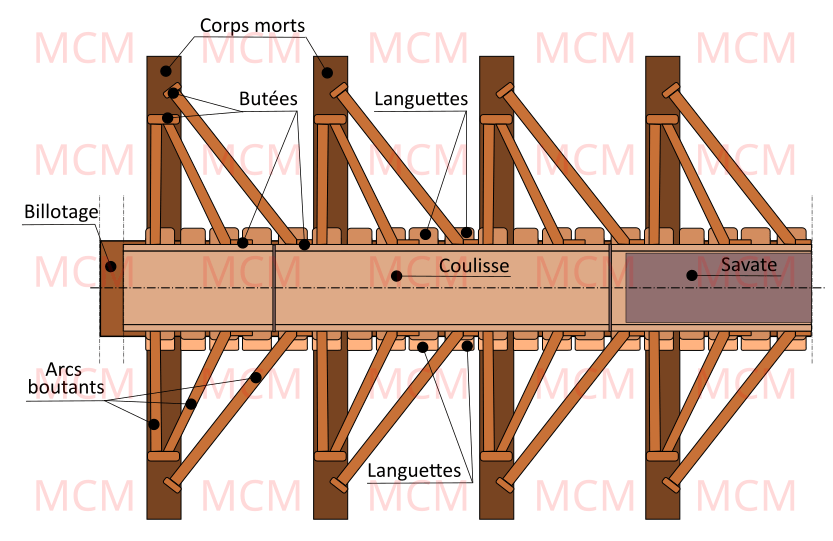

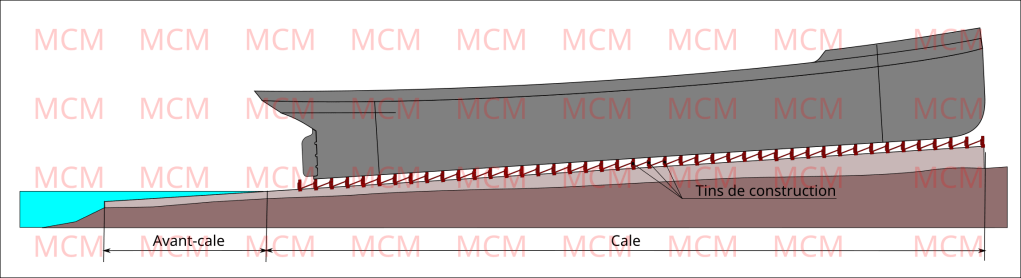

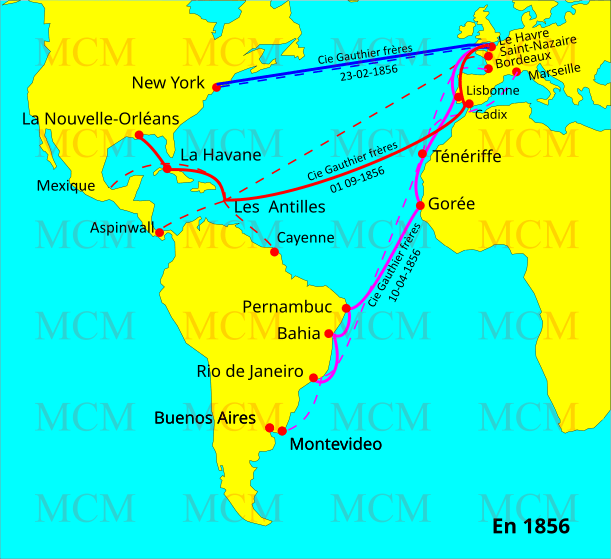

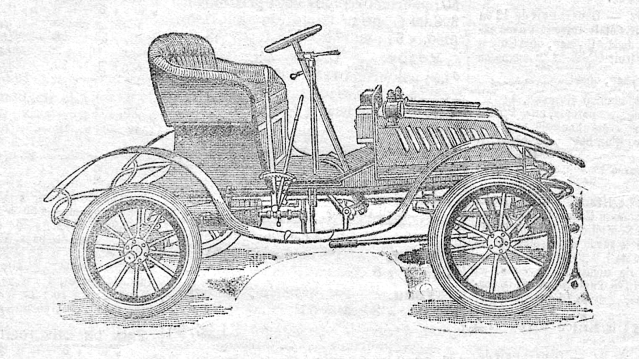

Dessin Michel-C Mahé

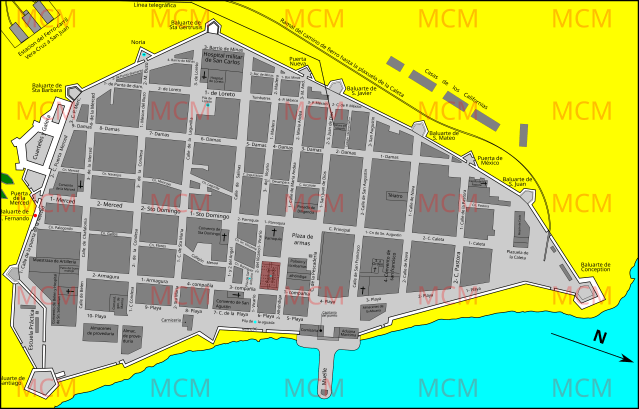

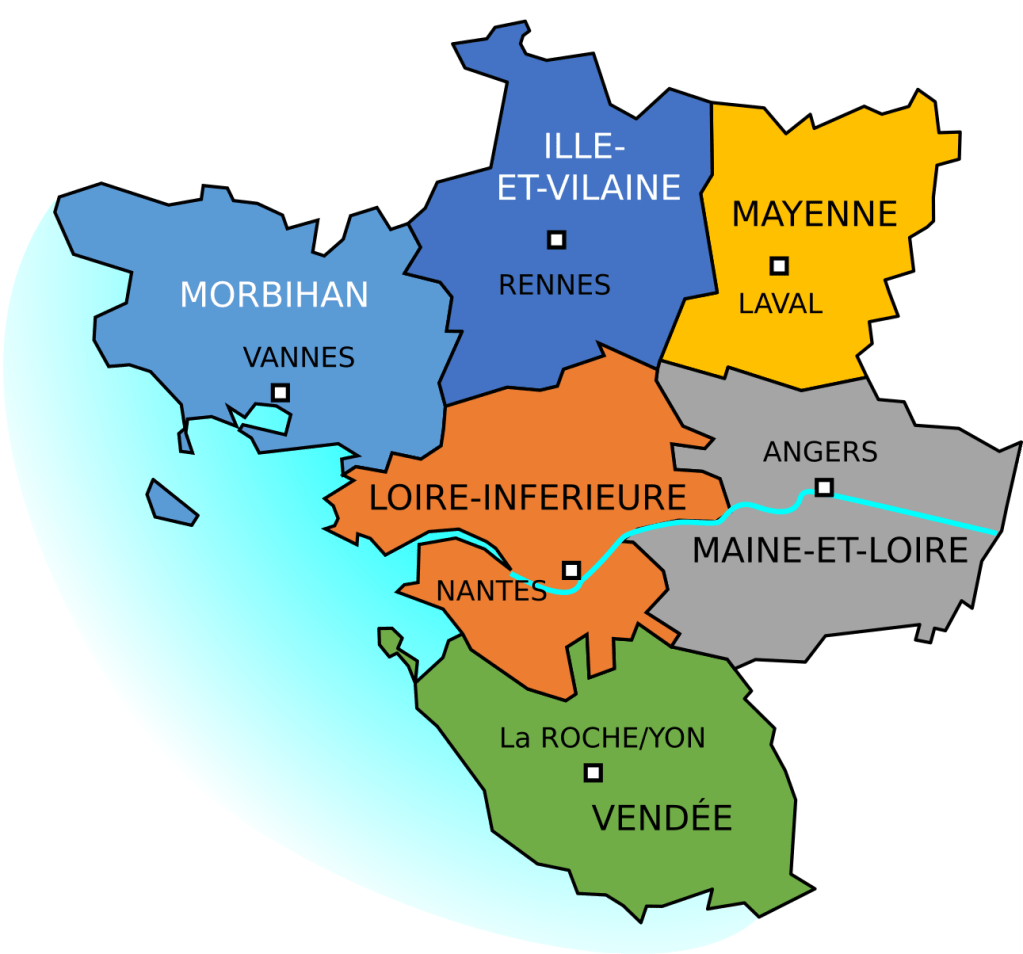

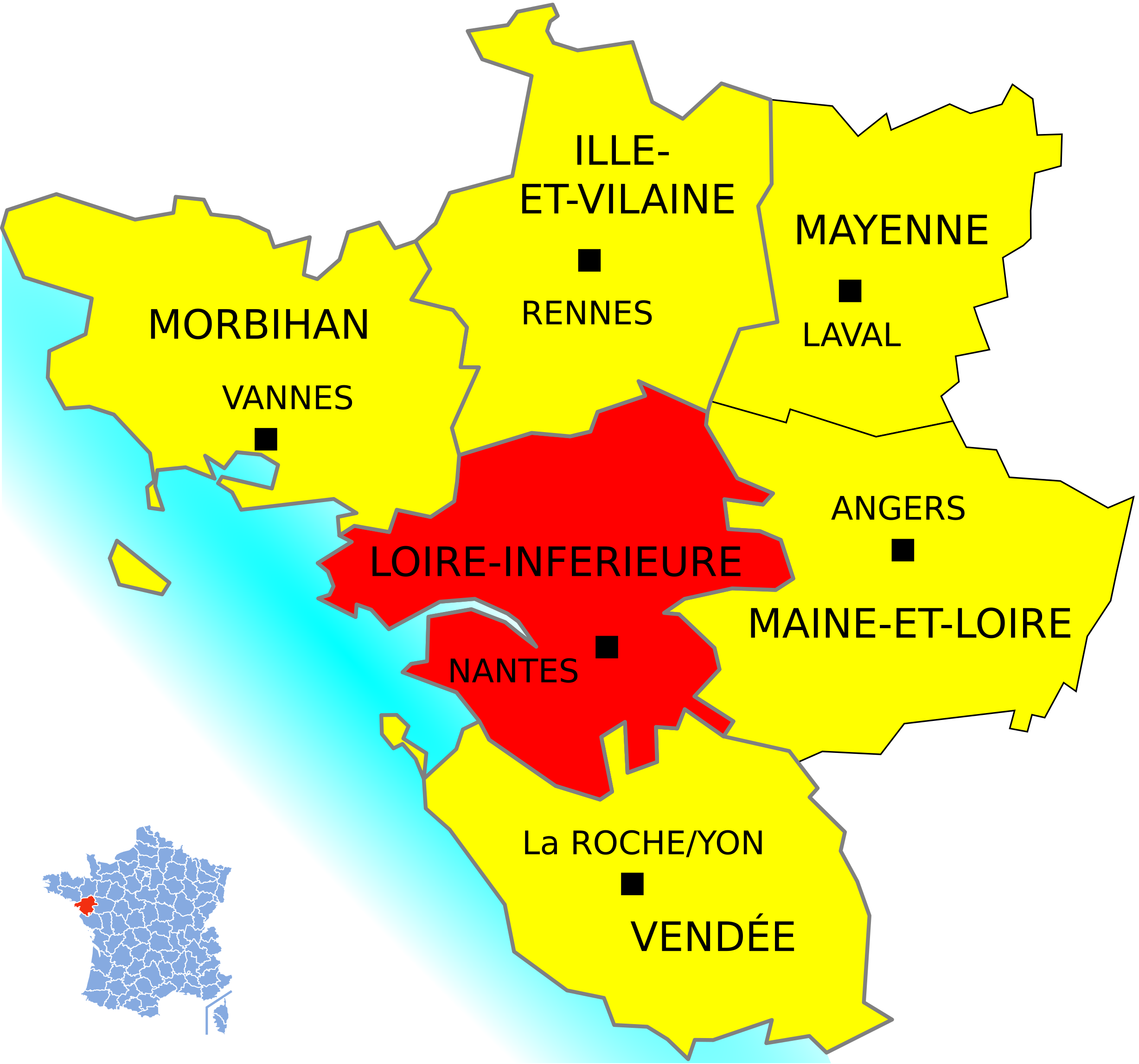

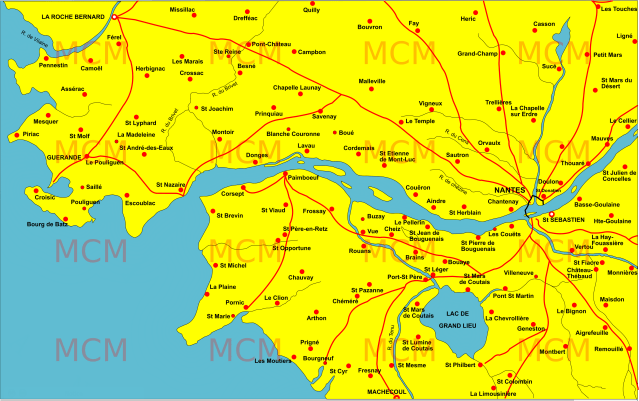

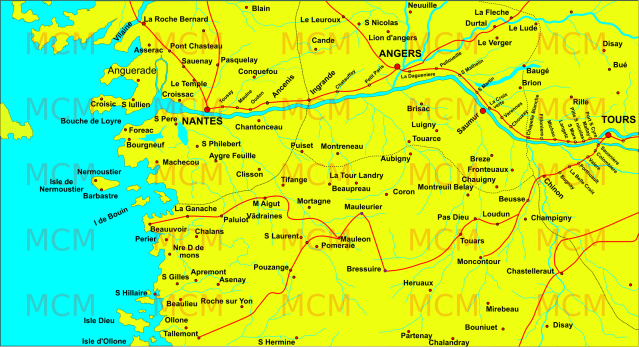

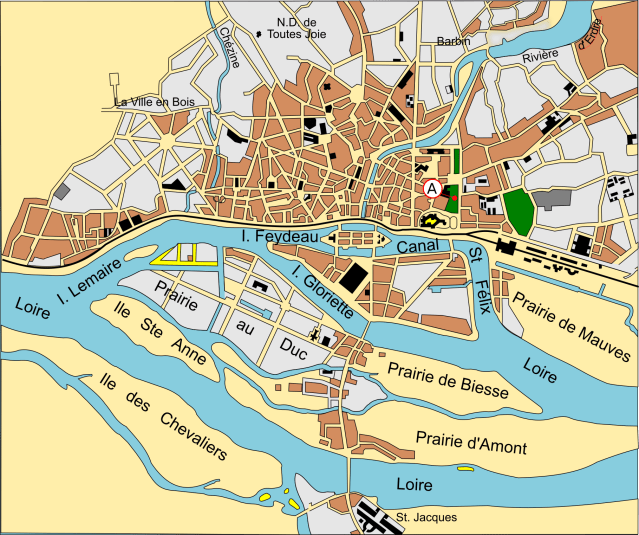

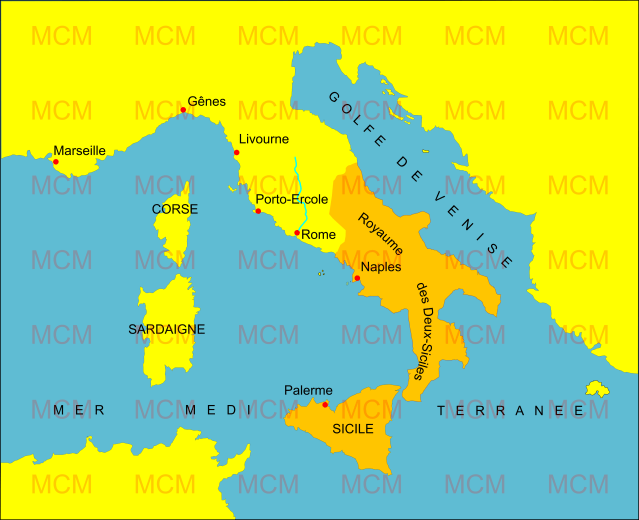

Le Royaume des Deux-Siciles

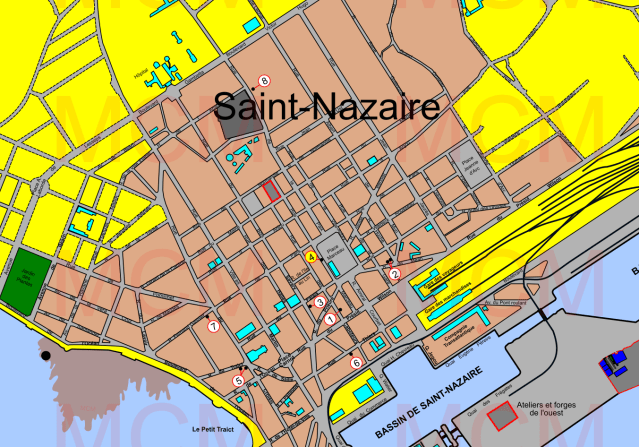

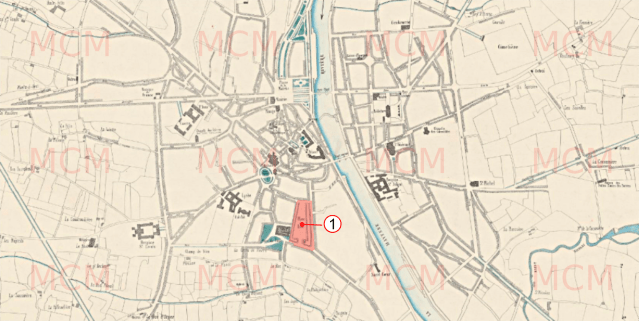

En 1816, Le royaume des Deux-Siciles était un état souverain avec Naples pour capitale. Il se composait du royaume de Naples et de celui de Sicile.

Un peu d’histoire :

-) 1738, le traité de Vienne rendit les Deux-Siciles à une branche des Bourbons d’Espagne ;

-) 1799, les Français transformèrent le royaume en république ; les Bourbons y revinrent ;

-) 1806, la famille royale des Deux-Siciles se réfugia dans l’île de Sicile, sous la protection des Anglais contre les Français. Pendant la domination française à Naples, Joseph Bonaparte * en 1806 et Joachim Murat ** en 1808 prirent de leur côté le titre de roi des Deux-Siciles, que les Bourbons conservaient en même temps ;

-) 1815, le royaume des Deux-Siciles fut rétabli et eut pour rois jusqu’en 1861 : Ferdinand 1er (Ferdinand IV de Sicile) 1815-1825 ; François 1er 1825-1830 ; Ferdinand II 1830-1859 ; François Il. 1859-1861 ;

-) 1861, annexion des Deux-Siciles au jeune royaume d’Italie.

*) Frère aîné de Napoléon Ier. Roi de Naples de 1806 à 1808, sous le nom de Giuseppe Ier.

**) Beau-frère de Napoléon Ier par son mariage avec Caroline Bonaparte, sœur de l’Empereur. Roi de Naples de 1808 à 1816, sous le nom de Joachim-Napoléon Ier.

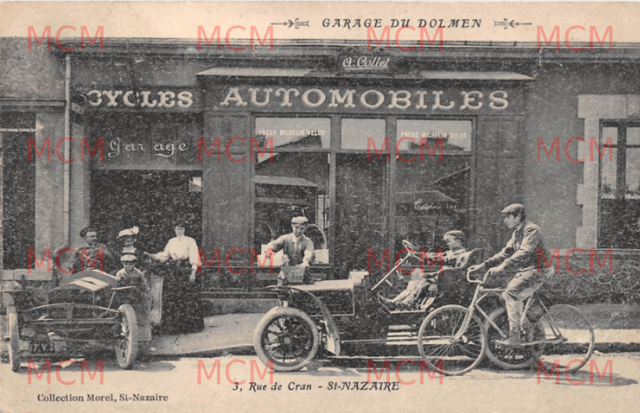

1818 – Navigation à vapeur dans le Royaume des Deux-Siciles – Società Napoletana Pietro Andriel

Par trois décrets, sur proposition du secrétaire d’État ministre de l’Intérieur *, Ferdinand 1er a accordé à M. Pierre (Pietro) Andriel :

-) le privilège exclusif, pour une durée de 30 ans, de l’utilisation de l’éclairage au gaz hydrogène à des fins publiques ou privées ;

-) le privilège d’établir, pour une durée de quinze ans, des mines de charbon dans les domaines royaux situés de ce côté du cap Faro ;

-) d’exploiter, pour une durée de quinze ans, la navigation à vapeur dans les eaux côtières et fluviales du Royaume des Deux-Siciles, quel que soit le système de construction des pompes à feu (machines à vapeur) qui sera choisi.

*) Luigi de’ Medici di Ottajano, (1759 – 1830), juriste et homme politique napolitain. Président du Conseil des Ministres du royaume des Deux-Siciles de 1816 à 1820 ; c’était la plus haute charge après le roi.

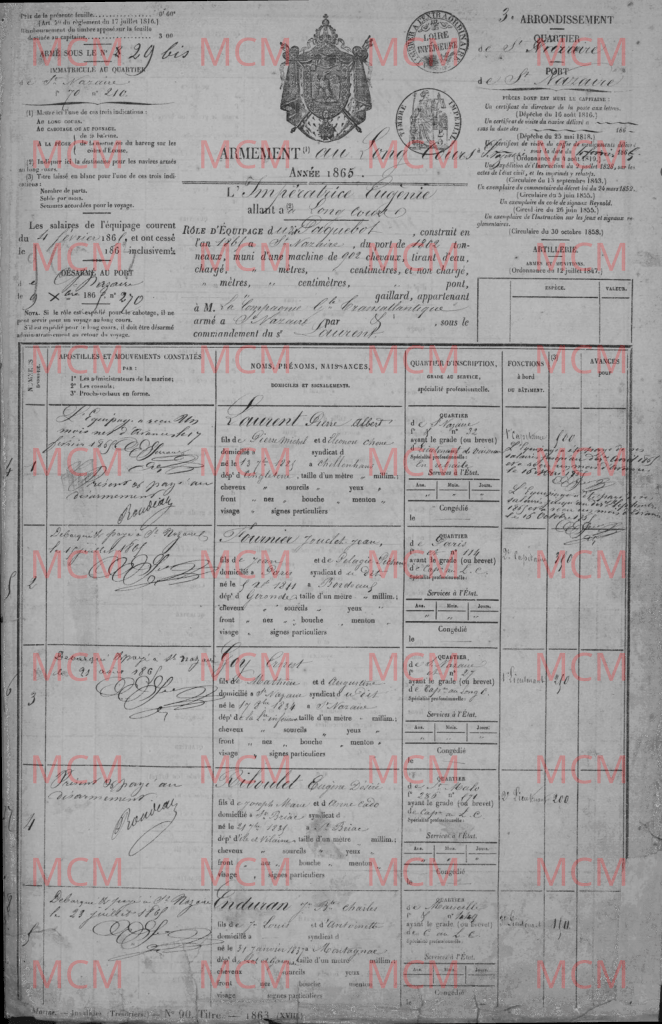

Nous nous intéressons dans cet article qu’au troisième décret qui donna à Andriel, le 14 janvier 1817, la concession du monopole de la navigation à vapeur dans le royaume *. Il avait obtenu divers privilèges et exemptions pour les bâtiments à vapeur, notamment sur le choix par Andriel des capitaines au sein de la marine royale ** et l’exemption de la présentation des patentes de santé ***.

*) Le décret royal était conçu en ces termes : « Pietro Andriel, originaire de Montpellier, se voit accorder un privilège privé pour une durée de quinze ans pour la navigation accélérée au moyen de pompes à feu, dite navigation à vapeur, dans les eaux qui baignent la côte et les fleuves de notre royaume des Deux-Siciles, quel que soit le système de construction des mêmes pompes. »

**) Art. 2, « Les Capitaines des bâtiments, animés par le susdit moteur, seront choisis dans la mestrance de notre Marine Royale, par le Sr Pierre Andriel, avec l’approbation de notre Secrétaire d’État Ministre de la Marine. »

Art. 3. « Ces bâtiments seront exemptés de l’exhibition des patentes de santé, comme les bâtiments de guerre, aux termes de notre pragmatique du 15 septembre 1751, sous le titre De officio deputatinis pre sanitate tuenda. »

***) Patente de santé ou, simplement, patente, document officiel que délivraient les autorités portuaires à tout navire se rendant à l’étranger et qui constatait l’état sanitaire du port et de la ville de départ.

Le 6 février 1817, Pierre Andriel présenta devant les membres de l’institut Royal d’encouragement de Naples un mémoire intitulé : « Coup d’œil historique sur l’utilité des bâtiments à vapeur dans le royaume des Deux-Siciles », dans lequel il faisait une rétrospective de l’histoire de la vapeur ; abordait l’adaptation de celle-ci à la navigation et les progrès induits ; décrivait son voyage de Londres à Paris sur l’Élise ; discourait sur les formes les plus avantageuses des bâtiments à vapeur destinés aux voyages en mer ; décrivait le Paragon paquebot à voile construit par Fulton ; et enfin, exposait les avantages des bâtiments à vapeur dans le Royaume des Deux-Siciles.

Il montrait ainsi à ces universitaires qu’il connaissait bien son sujet et qu’il avait tous les atouts pour réussir à propager la navigation à vapeur dans tout le royaume.

Les notables napolitains investirent une somme considérable dans ce projet, encouragés par le ministre Medici.

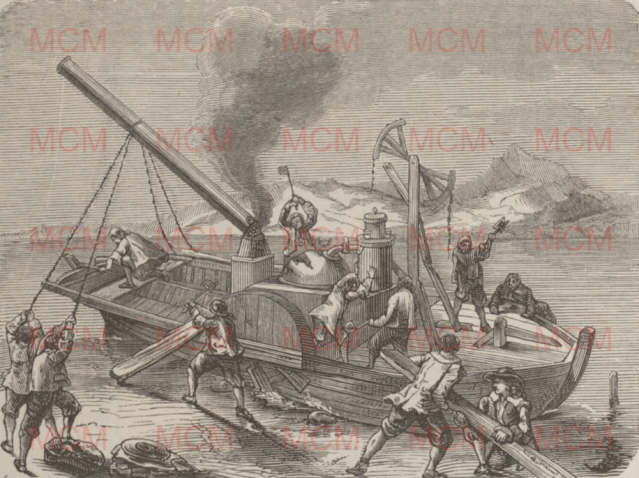

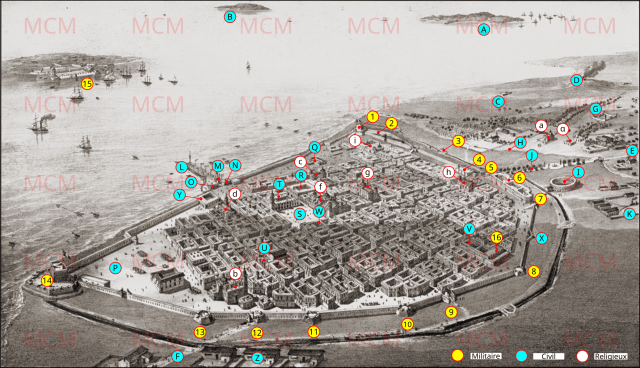

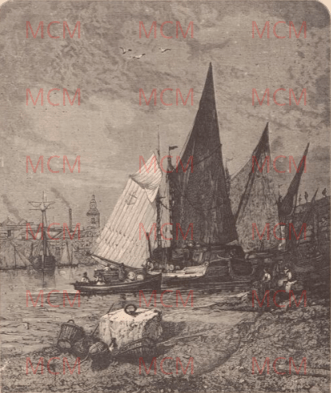

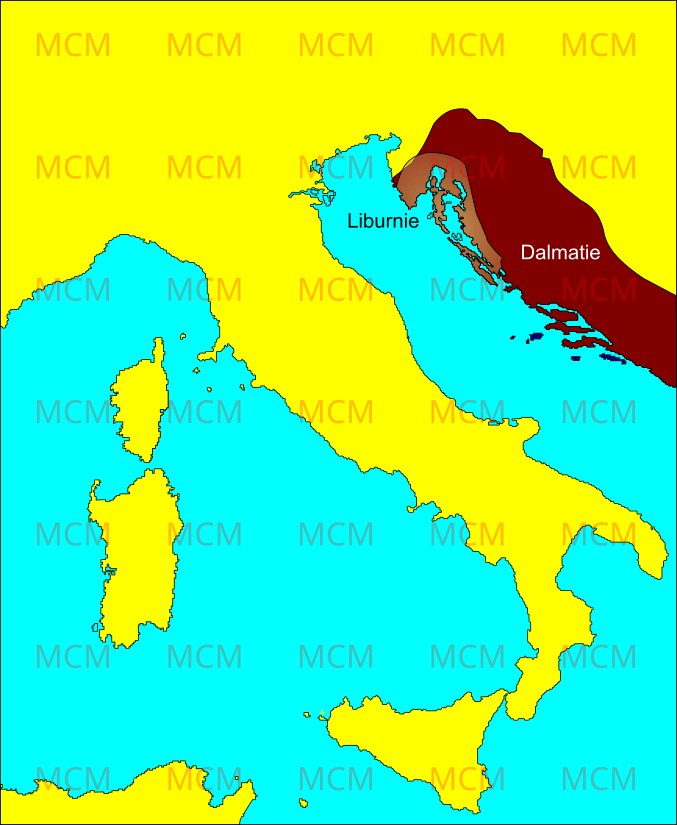

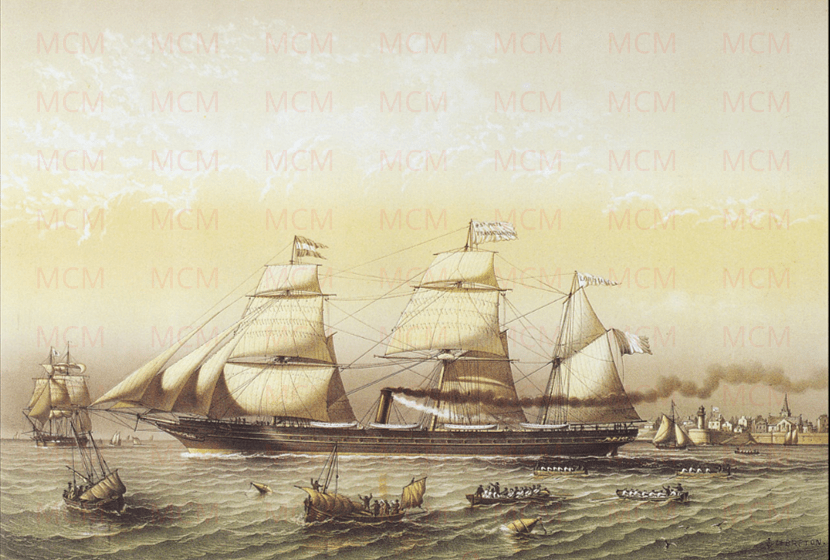

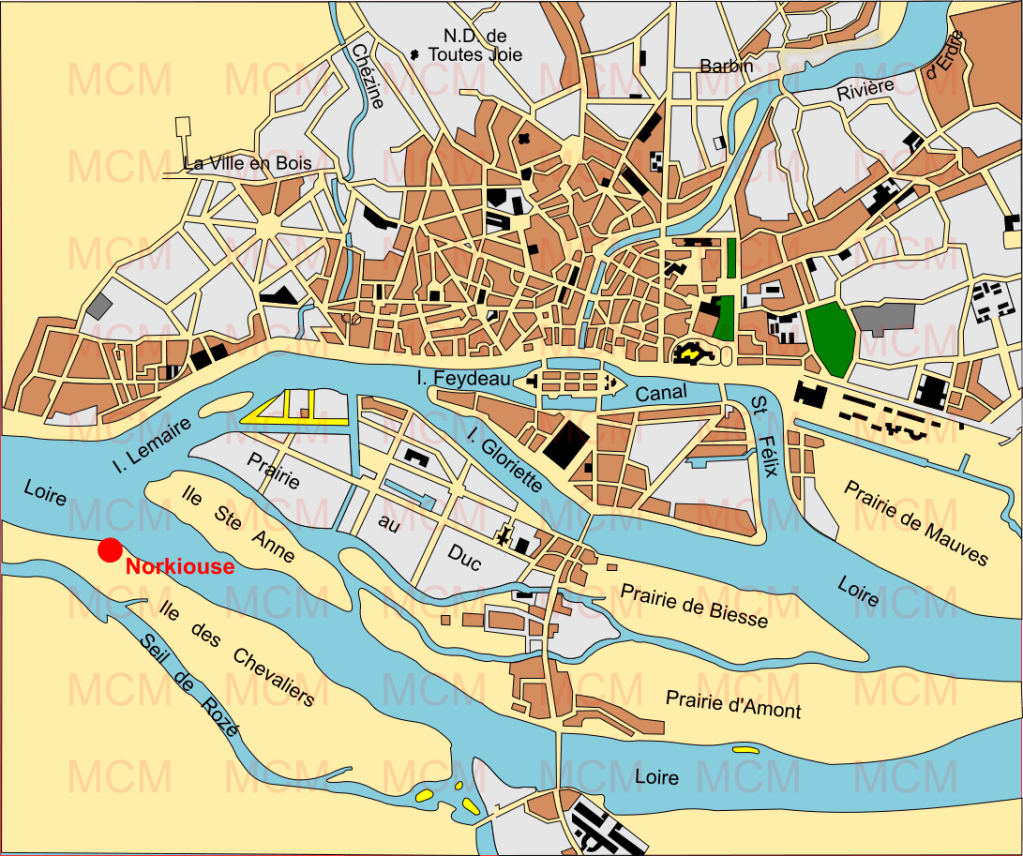

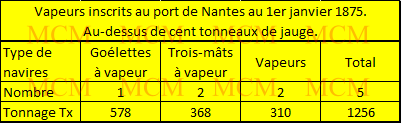

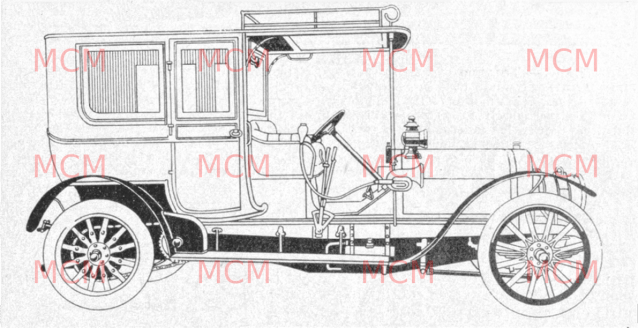

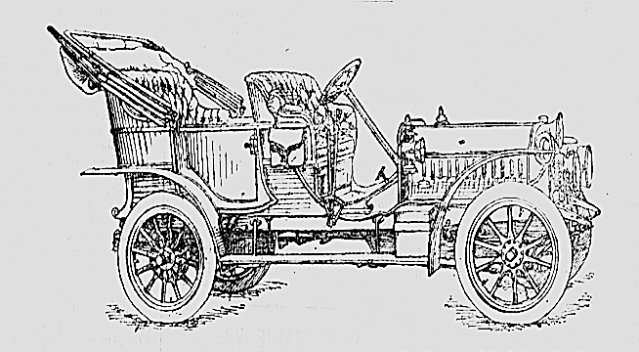

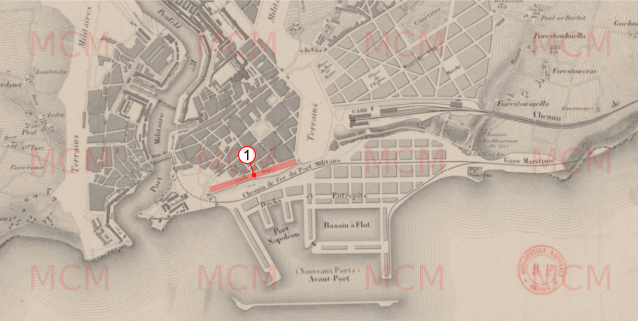

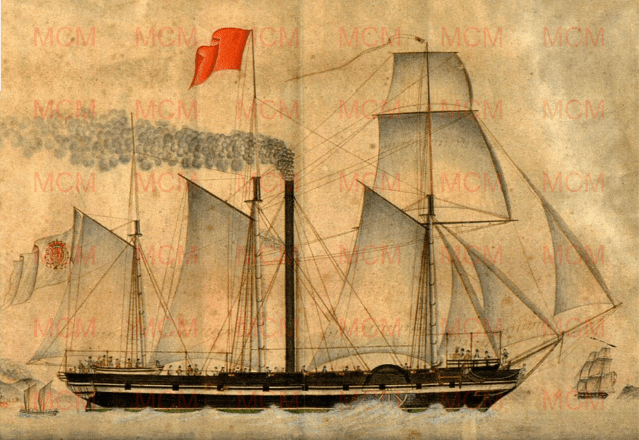

Une nouvelle société se forma, la Società Napoletana Pietro Andriel, qui fit construire le Ferdinando Primo, le premier navire à vapeur qui eut navigué sur la Méditerranée. Celui-ci quitta Naples en octobre 1818, sous le commandement du capitaine Andrea di Martino et l’enseigne de vaisseau Giuseppe Libetta (concepteur) chargé des essais. Il avait à son bord un mécanicien britannique.

Caractéristiques *

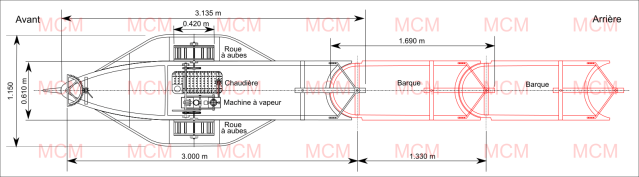

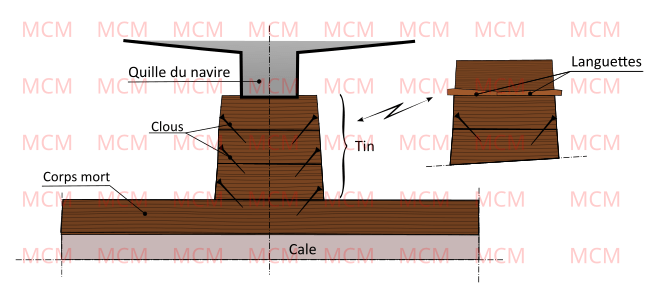

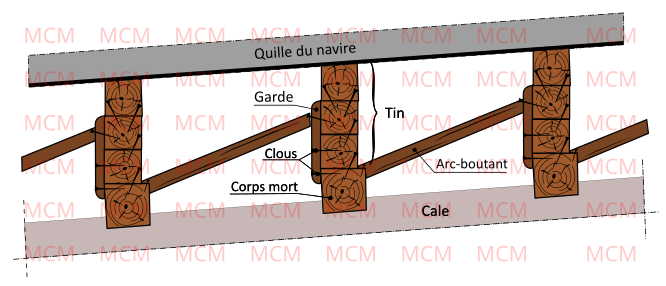

Le « Ferdinando Primo » fut construit à Naples par MM. Giuseppe Libetta et Adolfo Wolff ** et lancé le 24 juin 1818 pour la Società Napoletana Pietro Andriel.

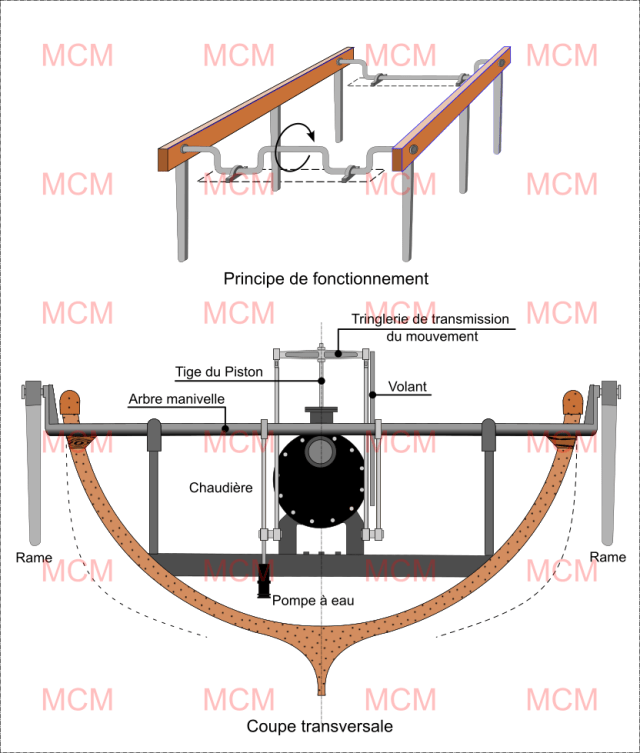

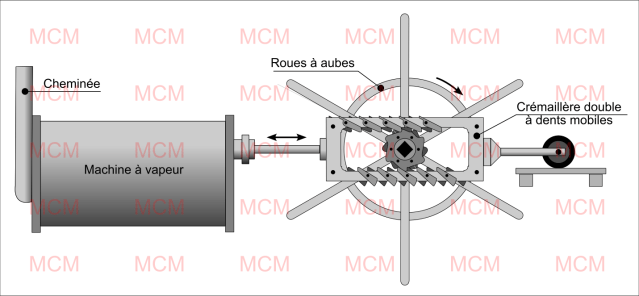

C’était un trois-mâts, avec les roues à aubes latérales disposées à l’avant.

*) Voir document : « Comparaison des mesures anglaises avec les poids et mesures du système métrique » ».

**) Il était déjà l’associé de Pierre Andriel, autour de 1811, pendant la période où il fut armateur à Dantzig avec la société Andriel & Wolff.

Coque en bois :

-) jauge brute : 247 tonneaux ; jauge nette : 185 tonneaux ;

-) longueur entre perpendiculaires : 127,3 ft * (38,8 m) ;

-) largeur de la coque : 20,2 ft (6,2 m) ;

-) largeur hors-tout aux roues : 32 ft (9,8 m) ;

-) profondeur de cale : 9,5 ft (2,9 m) ;

-) tirant d’eau : 6,4 ft (1,95 m).

*) Ces données sont issues d’un document anglo-saxon. On possède ces mêmes données en pied de France (0,324839 m) ce qui donne : longueur : 120 pieds (38,98 m) ; largeur de la coque : 19 pieds (6,17 m) ; tirant d’eau : environ 6 pieds (1,95 m).

Machine :

Mécanisme

Situé au centre de gravité, le mécanisme occupait 27 ft (8,2 m) de la longueur de la coque.

Son constructeur était britannique, peut-être James Cook, de Tradeston, en Écosse.

-) mécanisme à levier latéral ; 2 cylindres verticaux de 27 in (0,68 m) de diamètre par 3 ft (0,91m) de course, qui auraient développé 50 effective hp (chevaux-vapeur effectifs) ;

-) les cylindres des pompes à air du condenseur avaient un diamètre de 20 in (0,50 m).

Chaudières

La vapeur à basse pression, environ 2 lb par pouce carré (0,91 kg) au-dessus de la pression atmosphérique, était fournie par des chaudières à conduit de fumée en fonte à parois planes. Leurs dimensions étaient les suivantes : longueur : 20 ft (6,5 m) ; largeur 8 ft (2,6 m) ; profondeur 12 ft (3,90 m).

Le foyer interne de 6 ft (1,83 m) de large et une profondeur de 5 ft (1,52 m), mesurée au-dessus du cendrier.

Un large tube traversait la chaudière et aboutissait à son extrémité à la cheminée située au milieu du navire. La flamme et la fumée du charbon pénétraient et chauffaient toute la masse de l’eau. Elles sortaient à l’extrémité de la cheminée sous la forme de globules noirs.

La consommation du charbon, pour 24 heures, était de 24 cantari de Naples * soit environ 2 tonnes de charbon par jour.

*) Le cantaro de Naples était égal 89,1 kg.

Propulsion

Les roues à aubes latérales étaient construites avec des rayons et des jantes en fer enduits de goudron, pour éviter la rouille. Leur diamètre était de 12 ft (3,66 m). Elles étaient équipées chacune de huit aubes de 4 ft (1,22 m) de long et 16 in. (0,4 m) de large. Leur vitesse de rotation était 22 tours par minute pour une vitesse du navire de 6 nœuds.

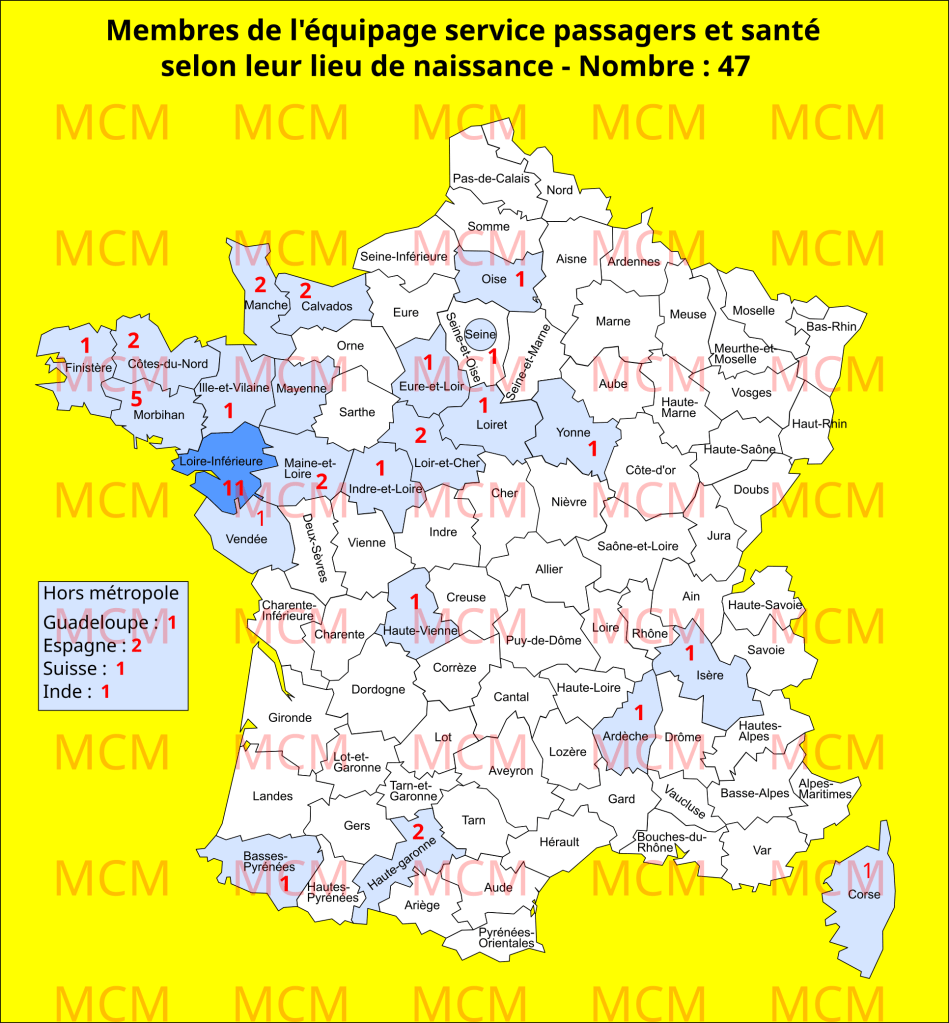

Équipage

Dix hommes se relayaient pour décharger les marchandises, manœuvrer les ancres et les voiles et assurer le service aux passagers.

Emménagements

Outre la chambre du capitaine, il y avait 16 cabines, destinées aux passagers de distinction, et une grande salle située à l’avant pouvant contenir 50 personnes qui désiraient voyager plus économiquement.

Mises à jour : 02/02/2026 – Articles connexes « Petite histoire de la propulsion motorisée des bateaux – La société Pierre Andriel Pajol et Cie – Le Margery (l’Élise) – La traversée de la Manche – Le Havre – Paris.